嘉兴杉青闸◈◈ღ★,素有“运河入浙第一闸”之称◈◈ღ★,是大运河上集水利灌溉◈◈ღ★、船舶通航◈◈ღ★、军事关隘等功能为一体的重要水工设施◈◈ღ★,既见证和记录了嘉兴古代运河的发展◈◈ღ★、演变◈◈ღ★,也反映着嘉兴经济社会的历史进程和发展轨迹◈◈ღ★,有着悠久的历史◈◈ღ★、丰富的内涵◈◈ღ★、卓越的科技含量和璀灿的文化◈◈ღ★,其遗址及部分附属设施至今犹存◈◈ღ★。厘清其历史演变◈◈ღ★、研究其历史文化价值◈◈ღ★,对研究大运河开发史和嘉兴城市发展史◈◈ღ★,以及传承和发扬嘉兴运河文化都具有十分重要的意义◈◈ღ★。

运河是指人工开挖的通航水道◈◈ღ★,即通过人工开凿◈◈ღ★、疏浚等方法将河流◈◈ღ★、湖泊联接而成的航道◈◈ღ★。由于各地的地形◈◈ღ★、地势◈◈ღ★、水流◈◈ღ★、水势和落差都各不相同◈◈ღ★,某些河段水源不足◈◈ღ★,坡降大◈◈ღ★,于是便修筑堰(埭)◈◈ღ★、坝◈◈ღ★、闸◈◈ღ★、湾等水工设施来维持一定的水流◈◈ღ★、水量◈◈ღ★、水位和航深◈◈ღ★,既保证船舶通航◈◈ღ★,也利于水利排灌◈◈ღ★。

堰是最早修建在运河上的水工设施◈◈ღ★,有雍水◈◈ღ★、挡水之义◈◈ღ★。《广雅》称◈◈ღ★:“堰,潜堰也,潜筑土以壅水也”◈◈ღ★。堰常与埭并称◈◈ღ★,都是由土石材料或草土材料做成◈◈ღ★,横截河渠◈◈ღ★,故常被统称为堰埭◈◈ღ★。堰埭横截河渠◈◈ღ★,枯水时能挡水蓄流◈◈ღ★,维持航深◈◈ღ★,利于航行◈◈ღ★,并方便引水灌溉◈◈ღ★,洪水时则溢水泄流◈◈ღ★,平仰水位◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,堰埭既是通航设施◈◈ღ★,也是水利工程设施◈◈ღ★。人们大多将主要用于水利灌溉称作埭◈◈ღ★,而把主要用于船舶航行称作堰◈◈ღ★。

堰埭的修建应该和运河的开凿同步◈◈ღ★。春秋时周敬王三十四年(前486)◈◈ღ★,吴王夫差开凿邗沟◈◈ღ★,沟通江淮◈◈ღ★,因古邗沟水高于淮水◈◈ღ★,便在邗沟与淮水交汇处的末口修筑北神堰◈◈ღ★,以防河水走泄◈◈ღ★。东晋末年◈◈ღ★,邗沟上又修建了秦康埭◈◈ღ★、邵伯埭◈◈ღ★、三枚埭◈◈ღ★、镜梁埭等堰埭◈◈ღ★。三国赤乌八年(245)孙权使陈勋动员3万人开凿从句容至云阳(今丹阳境)的运渠◈◈ღ★,以转入秦淮河到南京◈◈ღ★,虽河长不过数十里◈◈ღ★,但因坡陡水浅◈◈ღ★,便修筑了12座(一说14座)堰◈◈ღ★。西晋末◈◈ღ★,因运河浅涸◈◈ღ★,永嘉元年(307)车马将军司马裒在京口修建丁卯堰◈◈ღ★,以节制河水流失◈◈ღ★,维持通航水深◈◈ღ★,成为见于记载的江南运河上第一座堰◈◈ღ★。

堰雍高水位◈◈ღ★,调整河道水面◈◈ღ★,维持航深斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,但也挡住了船舶◈◈ღ★,船舶到此必须翻堰而过◈◈ღ★。于是◈◈ღ★,堰的上下游面都做成较缓的平滑坡面◈◈ღ★,用人力或者牛等畜力顺着斜面拖拽船舶过堰◈◈ღ★。在堰的坝坡表面◈◈ღ★,尤其是在拖大船过堰时◈◈ღ★,往往涂抹水草◈◈ღ★、稀泥作润滑◈◈ღ★,以方便船舶过堰◈◈ღ★。根据过堰的情况◈◈ღ★,船过堰可分为人工磨堰◈◈ღ★、绞车人工绞拉过堰和畜力绞拉过堰三种◈◈ღ★。

由于船舶过堰需要人力或畜力◈◈ღ★,无疑都是要收费的◈◈ღ★,加上古代的运河以及堰埭都是政府(朝廷)工程◈◈ღ★,所以常常兼收税赋◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,堰大多由官吏专职管理◈◈ღ★。东晋时◈◈ღ★,海盐和钱塘县境“水牛牵埭”收费曾引起王公的觊觎◈◈ღ★,上达皇帝◈◈ღ★。《晋书·孔严传》载◈◈ღ★:“时东海王奕求海盐◈◈ღ★,钱塘以水牛牵埭税取钱直◈◈ღ★。(哀)帝初从之◈◈ღ★。严谏乃止◈◈ღ★。”

坝与堰一样◈◈ღ★,也是横截河道◈◈ღ★,只是相对比堰而言规模更大些◈◈ღ★。坝分为土坝◈◈ღ★、石坝◈◈ღ★,石坝一般用于水急流大易被冲垮的地段◈◈ღ★,既用来阻挡湍急的水流◈◈ღ★,也用以抬高河道水位◈◈ღ★,还可用于减水◈◈ღ★,即当水位抬高至一定高度◈◈ღ★,水流从坝顶溢出◈◈ღ★,使河道水位稳定◈◈ღ★。因水溢出时呈滚动状◈◈ღ★,故又被称作滚水坝◈◈ღ★。

堰◈◈ღ★、坝在利于船舶航行的同时◈◈ღ★,缺点也是显而易见的◈◈ღ★,不仅耗费人力◈◈ღ★、畜力过大◈◈ღ★,而且过堰时间过长◈◈ღ★,船舶磨损严重◈◈ღ★,尤其是石坝◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,坝主要用于水利工程◈◈ღ★,而通航设施则创建了闸◈◈ღ★。

闸◈◈ღ★,本义是开关门◈◈ღ★。东汉许慎《说文》云◈◈ღ★:“闸◈◈ღ★,开闭门也◈◈ღ★。从门◈◈ღ★,甲声◈◈ღ★。”《集韵》云◈◈ღ★:“一曰以版有所蔽◈◈ღ★。”元宋褧也说◈◈ღ★:“闸于字◈◈ღ★,为闭城门具◈◈ღ★。或曰‘以板有所蔽’◈◈ღ★。”就是说“闸”是要用“板”把门遮挡住◈◈ღ★,引用为控制河道水流的开关为闸◈◈ღ★。闸的历史也十分悠久◈◈ღ★。据《越绝书》记载◈◈ღ★:“吴古故祠江汉于棠浦东◈◈ღ★,江南为方墙◈◈ღ★,以利朝夕水◈◈ღ★。”棠浦是北入长江的一条水道◈◈ღ★,在其入江口上建“方墙”◈◈ღ★,通过筑“方墙”◈◈ღ★,而达到“利朝夕”的目的◈◈ღ★。这里的“方墙”◈◈ღ★,汉代郑玄注释◈◈ღ★:“方◈◈ღ★,版也◈◈ღ★。”清代经学家孙贻让进一步注释◈◈ღ★:“方版◈◈ღ★,谓木板也◈◈ღ★。”显而易见◈◈ღ★,这便是闸◈◈ღ★,用来使长江水位免受潮汐影响◈◈ღ★,以改善水利条件◈◈ღ★。

古时◈◈ღ★,闸又被称作牐◈◈ღ★、斗门◈◈ღ★、陡门或水门◈◈ღ★,和堰一样◈◈ღ★,既是水利设施◈◈ღ★,也是通航设施◈◈ღ★,只是因地而异◈◈ღ★,各有侧重◈◈ღ★。主要用于通航的船闸始于何时◈◈ღ★,现有明确记载的是《太平御览》◈◈ღ★,南北朝宋景平年间(423~424)◈◈ღ★,有人乘船过扬州斗门时落水淹死◈◈ღ★,说明最迟在那时已有通航船闸◈◈ღ★。后改建为板插◈◈ღ★,加设插门◈◈ღ★,按时启闭◈◈ღ★。到唐代◈◈ღ★,河渠上的斗门已经相当普遍欢迎来到赌船◈◈ღ★,◈◈ღ★。据唐《水部式》残卷载◈◈ღ★:“泾渭白渠及诸大渠用灌溉之处◈◈ღ★,皆安斗门◈◈ღ★。”安斗门时◈◈ღ★,“须累石及安木◈◈ღ★,旁壁仰使牢固◈◈ღ★,不得当渠造堰”◈◈ღ★。“诸灌溉大渠水下地高者◈◈ღ★,……于上流势高之处为斗门引取◈◈ღ★。”从上述记载中不难看出◈◈ღ★,斗门实际上就是通航船闸的雏形◈◈ღ★,即单闸◈◈ღ★,标志着通航设施从原始的堰坝通航阶段开始进入单闸通航阶段◈◈ღ★。

通航单闸相对方法原始◈◈ღ★、效率低微的堰埭大大方便了船舶的通过◈◈ღ★。但单闸通航时◈◈ღ★,河水大量流失◈◈ღ★,而且水位落差产生的急流◈◈ღ★,使船舶上行时如爬梯◈◈ღ★,行进困难◈◈ღ★;下行则似箭飞◈◈ღ★,稍有不慎便船毁人亡◈◈ღ★,很不安全◈◈ღ★。于是◈◈ღ★,便创造了有着两座◈◈ღ★、三座甚至五座闸串联的复式闸◈◈ღ★,简称复闸◈◈ღ★。

复闸首见于唐开元年间◈◈ღ★。据《水部式》记载◈◈ღ★:“扬州扬子津(今扬子桥附近)斗门二所”◈◈ღ★。《新唐书·食货志》也载◈◈ღ★,开元十八年(730)◈◈ღ★,宣州刺史裴耀卿“(江南)送租庸调物◈◈ღ★,以岁二月至扬州入斗门”◈◈ღ★。在一河段上连续设两座斗门◈◈ღ★,即两座闸◈◈ღ★,并统一管理◈◈ღ★,“随次开闭”◈◈ღ★,称之为“上下闸”或“复闸”◈◈ღ★。这是有据可考的最早的复式船闸◈◈ღ★。开元二十二年(734)◈◈ღ★,润州(今镇江)刺史齐瀚开伊娄河◈◈ღ★,自扬子桥出瓜洲◈◈ღ★,流长江直通京口◈◈ღ★,河上建伊娄埭以节水◈◈ღ★,同时设斗门以通舟◈◈ღ★。对此◈◈ღ★,大诗人李白曾在诗中赞曰◈◈ღ★:“两桥对双阁◈◈ღ★,芳树有行列◈◈ღ★。……海水落斗门◈◈ღ★,潮平见沙汭◈◈ღ★。……”伊娄河的开凿和堰闸的建立◈◈ღ★,使运河通航条件大为改善◈◈ღ★。此后◈◈ღ★,唐至德年间(756~758)◈◈ღ★,江南河上先后修建了望亭闸等船闸◈◈ღ★。

唐代运河上的船闸不仅都是政府(朝廷)工程◈◈ღ★,“其斗门皆须州县官司检行安置◈◈ღ★,不得私造◈◈ღ★。”而且都设置官吏◈◈ღ★,并有严格的管理和考核制度◈◈ღ★。《唐六典》中规定◈◈ღ★:“每渠及斗门置长各一人(原注◈◈ღ★:以庶人年五十以上◈◈ღ★,并勋官及停家职资有干用者为之)◈◈ღ★,至溉田时◈◈ღ★,乃令节其用水之多少◈◈ღ★,均其溉焉◈◈ღ★。每岁◈◈ღ★,府县差官一人以督查之◈◈ღ★,岁终录其功以为考课◈◈ღ★。”

北宋一代◈◈ღ★,船闸的设计和建造都已相当完善◈◈ღ★。据《宋史·河渠志》记载◈◈ღ★,北宋雍熙元年(984)◈◈ღ★,淮南转运史乔维岳“乃命创二斗门于西河第三堰◈◈ღ★,二斗门相逾50步◈◈ღ★,覆以厦屋◈◈ღ★,设悬门蓄水◈◈ღ★,俟故沙湖平◈◈ღ★,乃泄之◈◈ღ★。建横桥◈◈ღ★,于岸筑土累石以固其址◈◈ღ★。自是◈◈ღ★,尽革其弊◈◈ღ★,而运舟往来无滞矣”◈◈ღ★。这是对复闸形制的最早描绘◈◈ღ★,指出了它的平面布置◈◈ღ★、平水情况和使用情况◈◈ღ★,其设计和运行的原理与现代船闸如出一辙◈◈ღ★,不仅船舶过闸安全迅速◈◈ღ★,而且装载能力大为提高◈◈ღ★。

由于船闸的优越◈◈ღ★,以西河闸为开端◈◈ღ★,宋代船闸建设方兴未艾◈◈ღ★,以闸代堰成为大势◈◈ღ★。熙宁五年(1072)◈◈ღ★,日本和尚成寻在《参天台五台山》记述是年四月至十月的运河之行◈◈ღ★,历经的堰闸达二十一座之多◈◈ღ★,其中船闸十五座◈◈ღ★,有西兴运河(今杭甬运河)的定清◈◈ღ★、五云◈◈ღ★、迎恩◈◈ღ★;杭州附近的清水公海赌赌船710◈◈ღ★、通济桥◈◈ღ★;江南运河的长安◈◈ღ★、三树(杉青)等◈◈ღ★。苏州以北有上亭(望亭)堰◈◈ღ★,但水门及绞关都陈旧失修◈◈ღ★,只能越堰过船◈◈ღ★。再北有奔牛堰◈◈ღ★,有5个辘轳◈◈ღ★,用16头牛(左右各8头)拖船过堰◈◈ღ★。

北宋时◈◈ღ★,复闸也大量涌现◈◈ღ★,并出现了三座及以上闸门联合使用的复式船闸◈◈ღ★。位于杭州闸口钱塘江北岸白塔岭下龙山河口的龙山闸始建于五代吴越国时期◈◈ღ★,宋大中祥符二年(1009)重建为复闸◈◈ღ★,由浑水◈◈ღ★、清水两闸组成◈◈ღ★。而位于杭州南星桥萧公桥南的浙江闸◈◈ღ★,同样由浑水◈◈ღ★、清水两闸组成◈◈ღ★,加上旧小堰门外的保安闸上下呼应◈◈ღ★,组成三闸贯通的复闸◈◈ღ★。杭州武林门外的清湖闸原为堰◈◈ღ★,天禧三年(1090)被毁后◈◈ღ★,元祐五年(1090)设上◈◈ღ★、中◈◈ღ★、下三闸◈◈ღ★,三闸之间相去各二里◈◈ღ★。

复闸比用堰埭和单闸在控制水量虽具有明显的优越性,但每次开闸过船时,仍不可避免地流失一部分水量◈◈ღ★。为了解决水源紧缺河段船闸的用水问题,人们又在复闸的基础上创造了具有船闸供水系统的“澳闸”◈◈ღ★。澳闸出现的年代◈◈ღ★,史藉没有确切记录,据宋人胡宿记载,天圣三年至四年(1025~1026)在真州(今扬州市西南)建通江澳闸节水,“砻美石以甃其下,筑疆堤以御其冲,横木周施,双柱突起……凿河开澳,制水立防……岁省之费甚多,帮储之运益办”◈◈ღ★。可见,澳闸创始年代应在北宋雍熙元年(984)船闸初创至天圣三年(1025)这四十一年间◈◈ღ★。

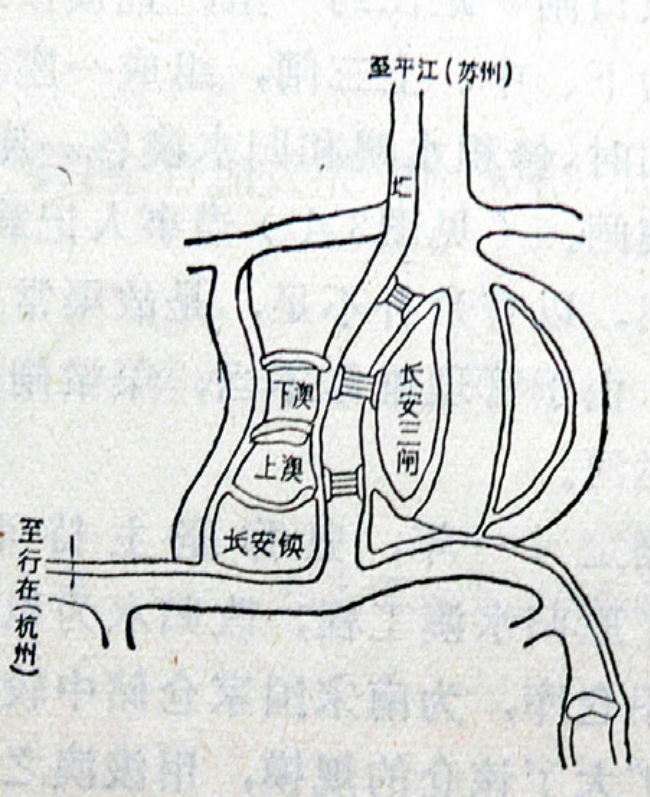

所谓澳闸◈◈ღ★,就是在船闸旁建立分级蓄水池,蓄积高处流水或雨水海上运输◈◈ღ★,◈◈ღ★,提升低处积水或流水◈◈ღ★,以及接纳江河的潮水◈◈ღ★,当船闸开启时,上下闸间的水量中一部分放入或车入蓄水澳储蓄起来◈◈ღ★,蓄水澳未能容纳的剩余部分才泄向下游◈◈ღ★。当上游水源短缺时◈◈ღ★,蓄水澳中的水量可以放回上下闸间的河段内,以弥补水源的不足◈◈ღ★。以绍圣元年(1094)重建时由复闸改建为澳闸的长安闸为例◈◈ღ★,“易闸旁民田以浚两澳◈◈ღ★,环以堤◈◈ღ★,上澳九十八亩◈◈ღ★,下澳一百三十二亩◈◈ღ★。水多则蓄于两澳◈◈ღ★,旱则决以注闸”◈◈ღ★,成为“三闸两澳”的复式结构船闸◈◈ღ★,开小渠通于船闸◈◈ღ★,并以闸门控制◈◈ღ★。上澳◈◈ღ★,为积水澳◈◈ღ★,面积九十八亩◈◈ღ★,水位高于或平于闸室高水位(即上游水位)◈◈ღ★,它的作用是补充船舶过闸时的耗水◈◈ღ★,以使闸上水量不下泄◈◈ღ★;下澳◈◈ღ★,为归水澳◈◈ღ★,面积一百三十二亩◈◈ღ★,水位平于或低于闸室的低水位◈◈ღ★,它的作用是回收船舶过闸时的下泄流量◈◈ღ★,以使其不流失于下游◈◈ღ★。归水澳中的水◈◈ღ★,可以根据需要提升至积水奥重复使用◈◈ღ★,也可以直接提升至闸室◈◈ღ★。从而有效地解决了上塘河水源不足的问题◈◈ღ★,确保船闸的正常通航◈◈ღ★。

元符二年(1099)◈◈ღ★,位于江南运河入江口的京口闸改建成由五座闸门构成的复式澳闸◈◈ღ★,其中距江口中约一里的京口闸直接引纳江潮◈◈ღ★。又南为腰闸◈◈ღ★,与京口闸组成一座单级船闸◈◈ღ★。又依次有下◈◈ღ★、中◈◈ღ★、上三闸◈◈ღ★,组成一座二级船闸◈◈ღ★。两者串联◈◈ღ★,又组成一座四级船闸◈◈ღ★。同时修建归水澳和积水澳各一处◈◈ღ★,均设有闸门控制◈◈ღ★,与下◈◈ღ★、中◈◈ღ★、上三闸一起合成一座二级澳闸◈◈ღ★。京口澳闸的修建◈◈ღ★,运河与长江口船行通畅无阻◈◈ღ★,这也标志着澳闸技术又有了新的发展和提高◈◈ღ★。

宋代运河上的船闸◈◈ღ★,无论是复闸◈◈ღ★,还是澳闸◈◈ღ★,常与堰埭并联使用◈◈ღ★,即在闸外别开月河建堰埭◈◈ღ★,或在堰埭外另开月河建复闸◈◈ღ★,水多时用闸◈◈ღ★,水少时用堰埭◈◈ღ★;或者大船过闸◈◈ღ★,小船过堰◈◈ღ★。熙宁五年(1072)八月◈◈ღ★,日本和尚成寻北上时从长安三闸而过公海赌网址官网◈◈ღ★,◈◈ღ★,而次年五月南返时则从长安坝越堰而过◈◈ღ★。有宋一代◈◈ღ★,运河上的堰◈◈ღ★、闸时常兴废无常◈◈ღ★。

社会的变迁与发展◈◈ღ★,尽管元◈◈ღ★、明◈◈ღ★、清时运河上也多处使用船闸通航◈◈ღ★,如山东会通河段和北京的通惠河段◈◈ღ★,航深完全是由闸维持的◈◈ღ★,但大部分船闸都逐渐被弃之不用◈◈ღ★。然而◈◈ღ★,船闸的问世◈◈ღ★,从根本上摆脱了堰埭◈◈ღ★、坝束缚通航的状况◈◈ღ★,使我国古代运河航运进入了一个蓬勃发展的新阶段◈◈ღ★。这一卓越的成就◈◈ღ★,为我国及世界水运发展史◈◈ღ★,谱写了光辉的一页◈◈ღ★。

嘉兴由于从南到北◈◈ღ★,地势及河道的水流◈◈ღ★、水势◈◈ღ★、水位和落差都各不相同◈◈ღ★,先民们主要靠修筑和建造堰埭◈◈ღ★、坝和斗门(闸)等◈◈ღ★,平抑水流◈◈ღ★,引排灌溉◈◈ღ★,雍水助运◈◈ღ★。据明代李日华《紫桃轩又缀》◈◈ღ★:“唐以前◈◈ღ★,自杭至嘉皆悬流◈◈ღ★,其南则水草沮沼◈◈ღ★,以达于海◈◈ღ★。故水则设闸以启闭◈◈ღ★,陆则设栈以通行◈◈ღ★。古胥山碑谓◈◈ღ★:‘石栈自钱塘北◈◈ღ★,抵御儿之胥口’◈◈ღ★,乃其证也◈◈ღ★。”清光绪年间的嘉兴举人吴受福也在《梓里琐闻》说◈◈ღ★:“禾郡封域上下有长河堰◈◈ღ★、包角堰◈◈ღ★、石门堰◈◈ღ★、冬瓜堰◈◈ღ★、杉青堰◈◈ღ★,皆立闸启闭◈◈ღ★,蓄水以资灌溉◈◈ღ★。可见当时之悬流布水层级而下◈◈ღ★,几与陇蜀相似◈◈ღ★,非若今之环渚曲流演迤坦安也◈◈ღ★。”但是◈◈ღ★,这些堰埭的主要功能或作用是引排灌溉◈◈ღ★。宋代《语溪志》云◈◈ღ★:“塘以行水◈◈ღ★,泾以均水◈◈ღ★,塍以御水◈◈ღ★,坞以储水◈◈ღ★,堰以障水◈◈ღ★,潦可泄◈◈ღ★,旱可引◈◈ღ★,以灌一邑之水利也◈◈ღ★。塘即运河◈◈ღ★,其支流为泾◈◈ღ★,夫塍◈◈ღ★、坞不胜数◈◈ღ★。”著名的崇德五堰◈◈ღ★,即包角堰◈◈ღ★、羔羊堰◈◈ღ★、石门堰◈◈ღ★、皂林堰◈◈ღ★,永新堰均修筑于运河北岸◈◈ღ★,主要用以阻挡湍急的水流涌入支流和农田◈◈ღ★,兼有雍水助航◈◈ღ★。“五堰皆列塘右泾口◈◈ღ★,以障塘水◈◈ღ★。”清光绪《桐乡县志》也云◈◈ღ★:“古有堰置于塘北泾口◈◈ღ★,因塘北地卑而泾深◈◈ღ★,塘南地高而泾浅◈◈ღ★,故堰以保障运河◈◈ღ★,使上塘支流不致涸竭◈◈ღ★。于时长安无坝◈◈ღ★,杉青有闸◈◈ღ★,江淮漕运◈◈ღ★,舳舻相衔◈◈ღ★,达于钱塘◈◈ღ★,故开闸以积水◈◈ღ★,使长盈堰以护闸◈◈ღ★,使不浅也◈◈ღ★,水利之课由此出焉◈◈ღ★。”所以◈◈ღ★,嘉兴地方史志籍中记载的堰◈◈ღ★、埭◈◈ღ★、闸◈◈ღ★,如光绪《嘉兴府志》记载有堰◈◈ღ★、坝◈◈ღ★、闸等不下几十处◈◈ღ★,大多以引排灌溉的水利功能为主◈◈ღ★。

嘉兴古代与航运有关的堰坝建设始于春秋战国时期◈◈ღ★,不仅在钱塘江北岸开凿的百尺渎等河渠上因地势的高低筑有堰埭◈◈ღ★,而且在“于吴则通汇三江◈◈ღ★、五湖……此渠皆可行舟◈◈ღ★,有余则用溉浸”等自然通航河道上也筑有堰埭◈◈ღ★,如“学秀堰在(嘉兴)县西南九里◈◈ღ★。考证◈◈ღ★:旧传西施学绣于此◈◈ღ★,故名学绣◈◈ღ★。今为学秀◈◈ღ★,讹也”◈◈ღ★。位于秀洲区王江泾镇双桥集镇北的主人浜◈◈ღ★,亦称主城浜◈◈ღ★、渚城浜◈◈ღ★,相传是春秋战国时吴越古城主城的遗址◈◈ღ★,古城南北为吴越争霸的主战场之一◈◈ღ★。清朱彝尊有诗◈◈ღ★:“谷水由来出小湖◈◈ღ★,渚城辟塞总春芜◈◈ღ★,战场吴楚看犹在◈◈ღ★,折戟沙中定有无”◈◈ღ★。主人浜北石口里◈◈ღ★,相传旧当时水城门洞◈◈ღ★,现仍留有槽大石四块◈◈ღ★。据有关专家考证为船闸之用◈◈ღ★。嘉兴这些最早为数不多的与通航有关的堰埭◈◈ღ★、闸等在典籍上均鲜有记载◈◈ღ★。

嘉兴有明确记载◈◈ღ★,最早的通航堰埭是位于长水塘的马塘堰◈◈ღ★。“马塘堰◈◈ღ★,在(嘉兴)县南七里◈◈ღ★,广四丈◈◈ღ★,高二丈五尺◈◈ღ★,长七十步◈◈ღ★。”据有关史料记载◈◈ღ★,秦始皇三十七年(210)◈◈ღ★,秦始皇东巡至江南◈◈ღ★,在由拳(今嘉兴)主持开凿通往钱塘江的陵水道◈◈ღ★。《越绝书》云◈◈ღ★:“秦始皇造陵道◈◈ღ★,南可通陵道到由拳塞◈◈ღ★,同起马塘◈◈ღ★,湛以为陂◈◈ღ★;治陵水道到钱唐◈◈ღ★、越地◈◈ღ★,通浙江◈◈ღ★;秦始皇发会稽戍卒治通陵◈◈ღ★,高以南陵◈◈ღ★,道县相属◈◈ღ★。”◈◈ღ★。“陵”◈◈ღ★,东汉刘熙《释名》云◈◈ღ★:“陵◈◈ღ★,隆也◈◈ღ★,体隆高也◈◈ღ★。”可解释为堤塘◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,陵道就是塘路◈◈ღ★,陵水道就是并列而行的塘路和水道◈◈ღ★。秦始皇修筑到由拳塞(今嘉兴)的是陵道◈◈ღ★,即塘路◈◈ღ★,而从马塘起则是塘路和水道并行的陵水道◈◈ღ★,成为今嘉兴通往钱塘江的直接通道与航道◈◈ღ★,其水道便是今上塘河的雏形◈◈ღ★。由于由拳(今嘉兴)与钱塘江沿岸地势高程相差悬殊◈◈ღ★,便筑堰以平抑水流◈◈ღ★,雍水助运◈◈ღ★,并因斩马祭祀而命名为马塘堰◈◈ღ★。“马塘堰◈◈ღ★,秦始皇三十七年东游至此◈◈ღ★,改长水为由拳县◈◈ღ★,遏水为堰◈◈ღ★,既立◈◈ღ★,斩白马祭之◈◈ღ★,因名◈◈ღ★。”清人顾祖禹也说◈◈ღ★,“马塘堰◈◈ღ★,在府南七里◈◈ღ★。相传秦始皇东游至此◈◈ღ★,遏水为堰◈◈ღ★,堰成◈◈ღ★,斩马以祭◈◈ღ★,因名◈◈ღ★。”宋代嘉兴籍诗人张尧同诗云◈◈ღ★:“疑著风波恶◈◈ღ★,民谣亦畏人◈◈ღ★。筑塘成堰后◈◈ღ★,斩马祭河神◈◈ღ★。”秦代的马塘堰应该是有专职官吏管理的◈◈ღ★,并建有馆舍◈◈ღ★,在此基础上形成的聚落便被称作马王塘◈◈ღ★,即今秀洲区王店镇蚂桥集镇◈◈ღ★。

西汉建元元年至后元二年(前140~87)时期◈◈ღ★,汉武帝沿太湖东缘开河百里◈◈ღ★,即今苏州塘的雏形◈◈ღ★,同时在今嘉兴城北的河道上修筑拦河堰◈◈ღ★,因此堰用土堆积而成◈◈ღ★,并垒有杉木◈◈ღ★,故名杉青堰◈◈ღ★。

秦代开凿的陵水道和汉代修浚的苏州塘雏形奠定了嘉兴运河的基本轮廓◈◈ღ★,也成为江南河的组成部分◈◈ღ★。据《资治通鉴》记载◈◈ღ★,隋大业六年(610)“冬◈◈ღ★,十二月……敕穿江南河◈◈ღ★,自京口(今江苏镇江)至余杭(今杭州)◈◈ღ★,八百里◈◈ღ★,广十余丈◈◈ღ★,使可通龙舟◈◈ღ★,并置驿宫◈◈ღ★、草顿◈◈ღ★,欲东巡会稽”◈◈ღ★,开通了北起今江苏省镇江京口◈◈ღ★,向南经丹阳◈◈ღ★、常州◈◈ღ★、无锡◈◈ღ★、苏州◈◈ღ★、平望进行嘉兴◈◈ღ★,由王江泾◈◈ღ★、嘉兴◈◈ღ★、石门◈◈ღ★、崇福◈◈ღ★、长安至杭州临平的运河航道◈◈ღ★。

然而斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,早在元代就有人对此提出疑问◈◈ღ★:“至隋大业中◈◈ღ★,炀帝幸江都欲遂东游吴会◈◈ღ★,始自京江开河至于杭◈◈ღ★。此说不然◈◈ღ★,京口有渠◈◈ღ★,肇自始皇◈◈ღ★,非始于隋也◈◈ღ★。盖六朝漕输繇京口泛江以达金陵◈◈ღ★,则有风涛之险◈◈ღ★,故开云阳之渎以达句容◈◈ღ★。而京口固未尝无漕渠也◈◈ღ★。”清乾隆时曾任河南提学参议的张九徵等人在编撰《镇江府志》的漕渠词条时◈◈ღ★,不仅引用了上述这番话◈◈ღ★,还引用了宋代诗人顾时大的诗《题丹徒漕渠》◈◈ღ★:“两冈相望山壁立◈◈ღ★,地形脊高势回潴◈◈ღ★。练湖寸板虽得尺◈◈ღ★,庱亭泄去如尾闾◈◈ღ★。自从秦凿兴赭徒◈◈ღ★,大业广此事遨娱◈◈ღ★。岁久不治成症瘀◈◈ღ★,下视一线皆泥涂◈◈ღ★。”并表明◈◈ღ★:观此则渠始于秦明矣◈◈ღ★。

据浙江大学地球科学系终身教授◈◈ღ★、著名历史地理学家陈桥驿主编的《中国运河开发史》考证◈◈ღ★,不仅《北史》◈◈ღ★、《隋书》◈◈ღ★、新旧《唐书》等官修史书没有关于隋代开浚江南河的任何记载◈◈ღ★,而且在《资治通鉴》以前的所有正史◈◈ღ★、野史以及地方志◈◈ღ★、甚至文人笔记都均未提及◈◈ღ★。而自《资治通鉴》后◈◈ღ★,所有关于江南河的记载均源于《资治通鉴》◈◈ღ★。按照“孤证不立”的这个史学的原则◈◈ღ★,《资治通鉴》独家记载的隋炀帝“敕穿江南河”◈◈ღ★,确实存疑◈◈ღ★。同时◈◈ღ★,还存有与通济渠◈◈ღ★、广济渠通航标准不一◈◈ღ★,且无法满足龙舟通航条件◈◈ღ★,以及所有通航配套设施均无等等诸多疑问◈◈ღ★。

史料记载也显示◈◈ღ★,到唐代初时◈◈ღ★,这条被称江南河的运河至少嘉兴段并未畅通◈◈ღ★,嘉兴通往钱塘江和杭州的运河主干道仍然是秦代所开的陵水道◈◈ღ★,后称秦塘◈◈ღ★,并且始终被水源不足所困扰◈◈ღ★,船舶航行一直不很通畅◈◈ღ★,到唐初时矛盾犹为突出◈◈ღ★。为此◈◈ღ★,从唐贞观年间(627~649)起◈◈ღ★,另辟蹊径◈◈ღ★,拓疏由今海宁市长安镇至今桐乡市崇福镇的崇长港◈◈ღ★,联通江南河◈◈ღ★,以畅通航运 ◈◈ღ★。

崇长港相传始于春秋周敬三十八年(前482)◈◈ღ★,系越王句践主持开凿◈◈ღ★,古称越水道◈◈ღ★,亦称长安塘河◈◈ღ★。由于地势落差◈◈ღ★,崇长港水流湍急◈◈ღ★,舟船一直难以航行◈◈ღ★。唐贞观八年(634)◈◈ღ★,崇长港重新拓疏◈◈ღ★,同时筑堰将河道拦腰截断◈◈ღ★,用以分隔秦塘与崇长港相衔接时的水流◈◈ღ★、水位◈◈ღ★,使船舶通过翻堰而过实现通航◈◈ღ★。秦汉时◈◈ღ★,此地由于秦塘的交通便利而设亭◈◈ღ★,因附近植桑而称桑亭◈◈ღ★。贞观五年(631)又置驿站◈◈ღ★,称桑亭驿◈◈ღ★。“唐贞观五年(631年)置◈◈ღ★。旧号桑亭驿◈◈ღ★,今改名义亭◈◈ღ★。”因此◈◈ღ★,崇长港上修筑的堰被称为义亭堰◈◈ღ★。义亭堰修筑后◈◈ღ★,堰以南因地势和水位高亢称上河◈◈ღ★,也叫上塘河◈◈ღ★,通杭州以及钱塘江北岸盐官◈◈ღ★、海盐等地区◈◈ღ★,形成上河水系◈◈ღ★;堰以北则因地势和水位较低而称下河◈◈ღ★,直通崇福以及石门◈◈ღ★、嘉兴等地◈◈ღ★。船舶翻堰而过◈◈ღ★,经崇长港抵达崇福◈◈ღ★,然后进入江南河◈◈ღ★,联通太湖水系以及隋代开通的南北大运河◈◈ღ★,航运大大通畅◈◈ღ★。

与秦塘◈◈ღ★,即上塘河水源不足相反◈◈ღ★,江南河则因来自天目山簏的东苕溪水而水量十分充沛◈◈ღ★,加上地势落差◈◈ღ★,水流十分湍急◈◈ღ★,有悬流之称◈◈ღ★。因此便使河道拐了两个近九十度的大弯◈◈ღ★,如同现代盘山公路那样◈◈ღ★,用以减少坡降◈◈ღ★,减缓水势◈◈ღ★,这就是有名的桐乡石门湾和嘉兴三塔湾◈◈ღ★,并且在三塔湾建起三座七层砖塔◈◈ღ★。据《嘉兴市志》载公海赌赌船710◈◈ღ★,三塔始建于唐贞观年间(627~649)◈◈ღ★。相传◈◈ღ★,古时◈◈ღ★,嘉兴城西有白龙潭◈◈ღ★,潭中有白龙兴风作浪◈◈ღ★,遇天晴有白光三道从水中射出◈◈ღ★,舟楫过时常风涛骤起◈◈ღ★,安危不可测◈◈ღ★。唐时有异僧行云过此◈◈ღ★,见而生悲悯之心◈◈ღ★,背负土石填于潭中◈◈ღ★。潭平◈◈ღ★,于白光起处立宝塔三尊◈◈ღ★,以镇风波◈◈ღ★,并创为寺◈◈ღ★,崇奉诸佛◈◈ღ★,以龙护法◈◈ღ★,为舟船护航◈◈ღ★。这实际上是建造在运河畔为舟船指引航程的航标◈◈ღ★,也成为嘉兴运河乃至嘉兴城市的标志性建筑◈◈ღ★。从某种意义上说◈◈ღ★,三塔湾和三塔也都可被视作助航设施◈◈ღ★。同时◈◈ღ★,位于杭州塘终点的杉青堰前◈◈ღ★,还分别修筑了用于分流的分水墩和平抑水流的冬瓜堰◈◈ღ★。

义亭堰修筑后公海赌赌船710◈◈ღ★,此处即成为南来北往的咽喉孔首◈◈ღ★,“舟船辐辏◈◈ღ★,昼夜喧沓”◈◈ღ★,便有了长河之名◈◈ღ★,又衍化为长安◈◈ღ★。开元十一年(723)◈◈ღ★,盐官县令路宣远在此设长安市◈◈ღ★。“唐开元十一年(733年)◈◈ღ★,县令路宣远置……乡市二◈◈ღ★:一曰长安市◈◈ღ★,一曰硖石市◈◈ღ★。”当年◈◈ღ★,义亭堰开始被称为长安堰◈◈ღ★,并开始废堰建闸◈◈ღ★。据有关资料记载◈◈ღ★,初建时的长安闸仅是两门一室的单闸◈◈ღ★,用木头制作◈◈ღ★,以山黄泥三合土填底作为闸基◈◈ღ★,粘泥嵌缝◈◈ღ★。接着◈◈ღ★,杉青堰也废堰建闸◈◈ღ★,其型制大体与长安闸相似◈◈ღ★,即用杉木制作的通航单闸◈◈ღ★,闸基也是用泥土堆积夯实而成◈◈ღ★。这两座单闸虽然简陋◈◈ღ★,但毕竟比堰先进◈◈ღ★,通航能力也大大提高◈◈ღ★。同时也都设置了专职管理官吏◈◈ღ★,建造了馆舍◈◈ღ★,其中杉青闸旁还建起了一定的规模的园林----落帆亭◈◈ღ★,以船舶至此过闸必须落帆而命名◈◈ღ★。

唐代起◈◈ღ★,江南开始成为漕运的主要来源之一◈◈ღ★,到了宋代◈◈ღ★,随着全国经济重心的南移◈◈ღ★,江南财赋更是朝廷的重要支撑◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,刚刚黄袍加身的宋太祖赵匡胤◈◈ღ★,建隆年间(960~963)◈◈ღ★,在浙江地区仍在吴越国控制的情况下◈◈ღ★,便迫不及待委派长安◈◈ღ★、杉青以及望亭和京口四闸(堰)指挥◈◈ღ★,各率兵掌管闸(堰)◈◈ღ★,以保证运河的水上运输◈◈ღ★,维持财政与军需◈◈ღ★。不久◈◈ღ★,又设堰闸监护使臣◈◈ღ★,专职负责堰闸维护◈◈ღ★、修理和运河河道疏浚◈◈ღ★。

入宋后◈◈ღ★,建都汴京的北宋王朝◈◈ღ★,京师及周边在区的物资供应和国势之兴衰均悬于运河◈◈ღ★,因此◈◈ღ★,漕运十分繁忙◈◈ღ★。太平兴国六年(981)漕粮岁运五百五十万石◈◈ღ★,其中包括两浙地区的江淮米三百万石◈◈ღ★,至至道初(995)增加到五百八十万石◈◈ღ★,景德四年(1007)时岁运漕粮突破六百万石◈◈ღ★,其中仅两浙诸便岁运一百五十万石◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,北宋朝廷不仅大力疏浚◈◈ღ★、整治运河河道◈◈ღ★,也积极修建和完善运河堰闸◈◈ღ★,以增强运河航运能力◈◈ღ★。继雍熙元年(984)西河闸复闸的建成◈◈ღ★,淳化元年(990)◈◈ღ★,宋太宗赵炅对秀州之杉青旧堰(闸)进行了更新改造◈◈ღ★,并由朝廷直接派官员管理◈◈ღ★,因此杉青闸旁建有官署◈◈ღ★。

随后◈◈ღ★,长安闸改建为复闸◈◈ღ★。熙宁五年(1072)八月二十五日◈◈ღ★,日本僧人成寻过长安闸◈◈ღ★,在他的《参天台五台山记》中朝廷了详细的记载和描述◈◈ღ★:杭州“卯时出船◈◈ღ★。午时至盐官县长安堰◈◈ღ★。未时知县来◈◈ღ★,于长安亭点茶◈◈ღ★。申时◈◈ღ★,开水门二处◈◈ღ★,出船◈◈ღ★。船出了◈◈ღ★,关木曳塞了◈◈ღ★。又开第三水门关木◈◈ღ★,出船◈◈ღ★。次河面本下五尺许◈◈ღ★,开门之后◈◈ღ★,上河落◈◈ღ★,水面平◈◈ღ★,即出船也”◈◈ღ★。而熙宁六年五月十九日的回程◈◈ღ★:“今日未时◈◈ღ★,左右辘轳◈◈ღ★,牛合十四头◈◈ღ★,曳越长安堰了◈◈ღ★,盐官驿内也◈◈ღ★。”可见当时的长安闸已建为拥有上◈◈ღ★、中◈◈ღ★、下三闸的多级复闸◈◈ღ★,而且船闸与拔船坝并存◈◈ღ★,大船或货船经船闸出入◈◈ღ★,小船或空船则过坝上下塘河◈◈ღ★。

淳化年间(990~994)杉青闸一度被废,重新为堰◈◈ღ★。治平年间(1065~1068)◈◈ღ★,时任嘉兴尉的吕温卿重建杉青堰◈◈ღ★,并设立巡检司◈◈ღ★,配备专职官吏管理◈◈ღ★。熙宁元年(1068)十月◈◈ღ★,宋神宗赵顼下诏◈◈ღ★:“杭之长安◈◈ღ★、秀之杉青◈◈ღ★、常之望亭三堰监护使臣并以‘管干河塘’系衔◈◈ღ★,同所属令佐巡视修固◈◈ღ★,以时闭启◈◈ღ★。”这时◈◈ღ★,杉青闸被列为江南运河三大闸之一◈◈ღ★,设专职官员巡视◈◈ღ★、修固◈◈ღ★、启闭◈◈ღ★。

绍圣元年(1094)◈◈ღ★,长安三闸重修◈◈ღ★。崇宁二年(1103)◈◈ღ★,为解决水源不足的问题◈◈ღ★,长安闸又进一步改建为澳闸◈◈ღ★。“有旨易闸旁民田以浚两澳”◈◈ღ★、“上澳九十八亩◈◈ღ★,下澳一百三十二亩◈◈ღ★,水多则蓄于两澳◈◈ღ★,旱则决以注闸”◈◈ღ★,以保证复闸过船用水需要◈◈ღ★,这也是运河浙江段最早设立的澳闸◈◈ღ★。

建炎三年(1129)◈◈ღ★,南宋朝廷迁至杭州◈◈ღ★,十月金兵渡江南下◈◈ღ★,追杀宋高宗赵构到明州(今宁波)◈◈ღ★,一路烧杀抢掠◈◈ღ★,至次年四月才北返◈◈ღ★。长安镇因地处运河要道◈◈ღ★,一度被金兵攻占◈◈ღ★,饱受蹂躏◈◈ღ★。建炎四年(1130)正月◈◈ღ★,金兵饱掠北返时◈◈ღ★,金宗弼(兀术)竟下令放火将长安镇连同木结构的长安闸焚毁◈◈ღ★。运河浙江段最大的船闸毁于一旦◈◈ღ★。

绍兴八年(1138)◈◈ღ★,长安闸用足足准备了五年的石料◈◈ღ★,将“垒木”易以“石埭”◈◈ღ★,即由木闸改建石闸◈◈ღ★,并进行了全面的整修◈◈ღ★。至今仍留存的下闸槽柱和护岩◈◈ღ★,中闸水下闸的残段和基础等还显现着当年木闸的痕迹◈◈ღ★。

经过崇宁二年(1103)和绍兴八年(1138)这两次较大工程的整修◈◈ღ★,长安闸的面貌焕然一新斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,通航能力得到了进一步的提升◈◈ღ★。加上地处京畿要地和进出京城的必经水路要道◈◈ღ★,南宋朝廷运河和长安闸的管理更为注重◈◈ღ★,置监护使臣专职管理◈◈ღ★,率澳兵120人负责维护◈◈ღ★、修固和启闭◈◈ღ★,严禁澳水外泄◈◈ღ★,过往船舶都要缴纳过闸税费◈◈ღ★。

终南宋150余年◈◈ღ★,长安闸都是临安经嘉兴到京口(今镇江)等地南来北往的主要通道◈◈ღ★。而杉青闸尽管因南宋第二位皇帝宋孝宗赵昚出生在杉青闸官舍而被称作“流虹之所”◈◈ღ★,嘉兴也因此成为“龙兴之地”◈◈ღ★。但由于建炎二年(1128)发生的“苗刘之乱”◈◈ღ★,运河上“下乡诸堰悉被掘◈◈ღ★,水皆番去◈◈ღ★,上乡河渠浅窄◈◈ღ★,莫能储蓄”◈◈ღ★。杉青闸的作用和功能大大减退◈◈ღ★。

南宋时◈◈ღ★,尽管上塘河屡次疏浚◈◈ღ★,但水源不足的问题始终难以解决◈◈ღ★,航运终不顺畅◈◈ღ★。淳祐七年(1247)大旱◈◈ღ★,杭州西湖涸竭◈◈ღ★,上塘河断流◈◈ღ★,遂开渠引东苕溪水自余杭塘灌西湖◈◈ღ★。又自德清县南奉口镇开河三十六里◈◈ღ★,引东溪水南至北新桥◈◈ღ★。漕船改行奉口河和下塘河◈◈ღ★,替代了上塘河经临平◈◈ღ★、长安至崇福的运道◈◈ღ★。长安闸的作用和功能也有所减退◈◈ღ★。

南宋末的德祐元年(1275)◈◈ღ★,元朝大军在丞相伯颜率领下水陆配合◈◈ღ★,大举进攻临安◈◈ღ★,很快就攻破临安门户独松关◈◈ღ★。为了战争的需要和运送军队与粮草◈◈ღ★,伯颜下令挖开了江南运河上的所有堰◈◈ღ★、闸◈◈ღ★,到南宋灭亡时◈◈ღ★,江南运河上包括长安闸◈◈ღ★、杉青闸在内的堰◈◈ღ★、闸都已开掘殆尽◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,元至元《嘉禾志》称◈◈ღ★,杉青闸“皆不存◈◈ღ★,士人犹以堰名其地名”◈◈ღ★。元以后◈◈ღ★,随着河道的不断整治和圩田系统的建设和完善◈◈ღ★,嘉兴运河的水流逐渐平缓◈◈ღ★,杉青闸的作用逐渐消失◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,到明崇祯(1628~1644)年间编撰的《嘉兴县志》中◈◈ღ★,杉青闸已无记载◈◈ღ★,仅存其名◈◈ღ★。

而地处上下河之间的长安闸则由于地理位置特殊◈◈ღ★,在元初一度废弃后◈◈ღ★,至正七年(1347)◈◈ღ★,又在旧坝之西增建新坝◈◈ღ★,以过大型船舶和竹◈◈ღ★、木等长大物资◈◈ღ★,一直使用到清中期◈◈ღ★。

杉青闸是嘉兴运河上最早的堰埭和船闸◈◈ღ★,但由于到宋末元初◈◈ღ★,因水流变化◈◈ღ★,杉青闸逐渐堙废◈◈ღ★,仅存遗址◈◈ღ★。年代的久远◈◈ღ★,留存下来的相关记载和史料十分有限◈◈ღ★,使得人们对杉青堰闸始建年代◈◈ღ★、修筑规模◈◈ღ★、运行型制◈◈ღ★、历代兴废以及相关设施等都众说纷纭◈◈ღ★,在不少方面都有着较多的争议◈◈ღ★。但是◈◈ღ★,通过对零星的历史记载和史料进行考据◈◈ღ★,还是能够弄清杉青堰闸的基本脉络和演变过程◈◈ღ★。

杉青闸的前身杉青堰作为嘉兴古代运河上最早的堰埭◈◈ღ★,位于嘉兴城北◈◈ღ★,从现存最早的地方志元至元《嘉禾志》到古代最后的清光绪《嘉兴府志》都明确记载◈◈ღ★:“杉青闸◈◈ღ★,在(嘉兴)县北四里◈◈ღ★。”那么◈◈ღ★,从杉青堰到杉青闸为何选址此处◈◈ღ★,并且一直没有变动或迁移呢?只要稍加考察嘉兴的地势和河网◈◈ღ★,尤其是古代的河流水系◈◈ღ★,便不难发现这里是嘉兴市域河流交汇点或咽喉◈◈ღ★。

嘉兴市域河流上游来水◈◈ღ★,古今无显著变化◈◈ღ★,主要是来自天目苕溪的客水和东南沿海海宁◈◈ღ★、海盐诸山的集水◈◈ღ★,由长水塘和杭州塘流入◈◈ღ★。而下游的泄水去路已有很大变化◈◈ღ★,经近千年的变化◈◈ღ★,现有北排入浦◈◈ღ★、嘉北入浦◈◈ღ★、路南入浦和南排等四个排水系统◈◈ღ★。而在唐代以前◈◈ღ★,嘉兴的排水通道主要是自南而北注入太湖的穆溪◈◈ღ★、韭溪等◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,长水塘和今杭州塘的前身与穆溪◈◈ღ★、韭溪◈◈ღ★,既是嘉兴市域水系的主要引排河流◈◈ღ★,也是嘉兴南通钱塘江◈◈ღ★,北接太湖的水路交通干线◈◈ღ★,其交汇点正是今杉青闸遗址的位置◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,无论是水利灌溉◈◈ღ★,还是交通往来乃至军事斗争◈◈ღ★,其位置都显得十分重要◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,春秋时期◈◈ღ★,吴越两国争霸◈◈ღ★,吴国在这里建有重要的军事要塞---辟塞◈◈ღ★。《水经注》云◈◈ღ★:“旧吴楚战地,备候于此,故谓之辟塞◈◈ღ★。”这里的“候”通“堠”,意为土堡,乃边境伺望侦察的据点◈◈ღ★。《越绝书》也云◈◈ღ★:“辟塞者◈◈ღ★,吴备堠塞也◈◈ღ★。”由于嘉兴地处水乡◈◈ღ★,河流交错◈◈ღ★,吴越两国争霸以水师为主◈◈ღ★,因此辟塞既是城堡◈◈ღ★,也是军港◈◈ღ★,其码头便是辟塞渡◈◈ღ★。据清光绪《嘉兴府志》载◈◈ღ★:“辟塞渡◈◈ღ★,在拱辰门外一里◈◈ღ★。”拱辰门即嘉兴城的北城门◈◈ღ★,后称望吴门◈◈ღ★。望吴门外一里◈◈ღ★,大致位置在杉青闸遗址南◈◈ღ★,今北京路处◈◈ღ★。2002年北京路拆建成嘉禾北京城时◈◈ღ★,这里曾出土了有关柴辟的文物◈◈ღ★。

柴辟其名称的来源可能与地近“柴辟”有关◈◈ღ★。《越绝书》云◈◈ღ★:“去柴辟亭到语儿◈◈ღ★、就李◈◈ღ★,吴侵以为战地◈◈ღ★。”柴辟◈◈ღ★、语儿◈◈ღ★、就(槜)李是春秋时期嘉兴地区的古地名◈◈ღ★。语儿约在今崇德一带◈◈ღ★,就(槜)李约在语儿以东◈◈ღ★,即今硖石以北的海宁◈◈ღ★、桐乡一带◈◈ღ★。柴辟又位于就(槜)李以东◈◈ღ★,向南直至钱塘江◈◈ღ★。吴国在这个河流引排的交汇点和水路交通咽喉处建立要塞与军港◈◈ღ★,用意和作用很明确◈◈ღ★,既是监视越国军事动态的前沿哨所◈◈ღ★,也是进攻越国的出发阵地和抵御越国进攻的堡垒◈◈ღ★,《越绝书》中有“吴古故从由拳辟塞◈◈ღ★,度会夷斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,奏山阴”的记载◈◈ღ★。

作为军事哨所◈◈ღ★,直至清代今杉青闸遗址后还有一座高土墩◈◈ღ★,据说这便是辟塞为登高远眺而人工堆起的◈◈ღ★,三国吴黄龙三年(231)“野稻自生”也在此处◈◈ღ★,清末嘉兴知府许瑶光还将此命名为“禾墩秋稼”列入“嘉禾八景”◈◈ღ★。当年的辟塞或许还在河道中设有诸如栅栏等设施◈◈ღ★,以利攻防◈◈ღ★。但具体设置与状况已经不得而知◈◈ღ★。辟塞的设立无疑为后来杉青堰◈◈ღ★、闸的修筑和建造奠定了基础◈◈ღ★。

杉青堰始建于何时?有人认为◈◈ღ★,始建于西汉时期◈◈ღ★,依据是西汉时曾任会稽太守的嘉兴籍大臣朱买臣前妻崔氏休夫后转嫁杉青堰吏◈◈ღ★,即管理杉青堰的官吏◈◈ღ★。据此◈◈ღ★,西汉年间已有杉青堰◈◈ღ★,并有专职官吏专业管理◈◈ღ★。对此质疑的则认为◈◈ღ★,典籍中虽然记载有朱卖臣的生平事迹◈◈ღ★,但并未记有“杉青堰”◈◈ღ★。“马前泼水”的故事是经明代戏剧《烂柯山》的演绎才流传民间◈◈ღ★,妇孺皆知的◈◈ღ★,算不得史实◈◈ღ★。

不用细查◈◈ღ★,班固所著的《汉书》详细记述有嘉兴人朱买臣的故事◈◈ღ★,但确实未记“杉青堰”◈◈ღ★:“朱买臣字翁子◈◈ღ★,吴人也◈◈ღ★。家贫◈◈ღ★,好读书◈◈ღ★,不治产业◈◈ღ★,常艾薪樵◈◈ღ★,卖以给食◈◈ღ★,担束薪◈◈ღ★,行且诵书◈◈ღ★。其妻亦负戴相随◈◈ღ★,数止买臣毋歌呕道中◈◈ღ★。买臣愈益疾歌◈◈ღ★,妻羞之◈◈ღ★,求去◈◈ღ★。买臣笑曰◈◈ღ★:‘我年五十当富贵◈◈ღ★,今已四十余矣◈◈ღ★。女苦日久◈◈ღ★,待我富贵报女功◈◈ღ★。’妻恚怒曰◈◈ღ★:‘如公等◈◈ღ★,终饿死沟中耳◈◈ღ★,何能富贵◈◈ღ★!’买臣不能留◈◈ღ★,即听去◈◈ღ★。其后◈◈ღ★,买臣独行歌道中◈◈ღ★,负薪墓间◈◈ღ★。”后朱买臣随上计吏为卒◈◈ღ★,至长安◈◈ღ★,“会邑子严助贵 , 荐买臣”◈◈ღ★,其“说 《春秋》◈◈ღ★、 言《楚词》◈◈ღ★,帝甚说之 , 拜为中大夫◈◈ღ★,后与助俱为侍中”◈◈ღ★。朱买臣全力为汉武帝拓疆兴战的举措辩护◈◈ღ★。武帝欲“北筑朔方之郡”◈◈ღ★,丞相公孙弘 “以为罢弊中国以奉无用之地”◈◈ღ★,武帝令朱买臣等 “难弘置朔方之使◈◈ღ★。发十策 , 弘不得一”◈◈ღ★。“时东越数反复”◈◈ღ★,买臣进计◈◈ღ★,极言“破灭”之策◈◈ღ★,武帝拜其为会稽太守◈◈ღ★,击东越◈◈ღ★,有功◈◈ღ★,征还拜主爵都位◈◈ღ★,列于九卿◈◈ღ★。因平定东越叛乱有功◈◈ღ★,授主爵都尉◈◈ღ★,位列九卿的朱买臣衣锦还乡◈◈ღ★,“入吴界◈◈ღ★,见其故妻◈◈ღ★、妻夫治道◈◈ღ★。买臣驻车◈◈ღ★,呼令后车载其夫妻◈◈ღ★,到太守舍◈◈ღ★,置园中◈◈ღ★,给食之◈◈ღ★。居一月◈◈ღ★,妻自经死◈◈ღ★,买臣乞其夫钱◈◈ღ★,令葬◈◈ღ★。”

然而◈◈ღ★,朱买臣前妻崔氏休夫转嫁杉青堰吏的记载却并非始于《烂柯山》◈◈ღ★。明代无名氏所作昆曲传统剧目《烂柯山》在演绎书生朱买臣贫穷落魄◈◈ღ★、受其妻子逼休后◈◈ღ★,发愤读书◈◈ღ★,终得显贵的故事上固然显现了巨大的传播力◈◈ღ★,但早在北宋太平兴国年间(976~983)的《太平寰宇记》已明确记载有朱买臣前妻崔氏休夫转嫁杉青堰吏◈◈ღ★,葬于嘉兴城北◈◈ღ★:“死亭湾◈◈ღ★,(嘉兴)县北七里有死亭湾◈◈ღ★,即卖臣为内史◈◈ღ★,衣锦还乡◈◈ღ★,其妻羞死于此 ◈◈ღ★,故号死亭湾◈◈ღ★。”北宋宣和初(1119)为嘉兴令的陆蒙老《嘉禾八咏·羞墓》诗云◈◈ღ★:“玉颜羞见锦衣侯◈◈ღ★,草木烟树雨锁愁◈◈ღ★。不似田文门下客◈◈ღ★,一贫一富不知羞◈◈ღ★。”宋代嘉兴籍诗人张尧同也有《嘉禾百咏·杉青堰》诗◈◈ღ★:“旧吏家何在◈◈ღ★,空寻古柳隄◈◈ღ★。世情今亦尔◈◈ღ★,莫笑卖臣妻◈◈ღ★。”可见最迟在北宋前◈◈ღ★,人们已经普遍确认朱买臣前妻崔氏休夫转嫁杉青堰吏◈◈ღ★,而不是在明代◈◈ღ★。既有杉青堰吏◈◈ღ★,自然就有杉青堰◈◈ღ★。

那么◈◈ღ★,杉青堰到底始建于何年?据有关史料记载◈◈ღ★,西汉建元元年至后元二年(前140~87)时期◈◈ღ★,汉武帝为便于转运福建◈◈ღ★、浙江一带的物资◈◈ღ★,“开河通闽越贡赋◈◈ღ★,首尾亘震泽东壖百余里”◈◈ღ★,即沿太湖东缘沼泽地带◈◈ღ★,开挖了由苏州通往今嘉兴的河道100余里◈◈ღ★,成为今苏嘉运河◈◈ღ★,也称运河苏州塘的雏形◈◈ღ★。由苏州至嘉兴开河百余里◈◈ღ★,其启始点或终点不正是当时长水塘与穆溪的交汇处◈◈ღ★,即今杉青堰遗址处◈◈ღ★。从此处起◈◈ღ★,往北至今江苏吴江段◈◈ღ★,是整个苏州塘运河地势最低洼处◈◈ღ★,有“锅底”之称◈◈ღ★,而且当时的太湖东边缘尚无明显的界限◈◈ღ★,实是在水中筑堤◈◈ღ★,隔出河道◈◈ღ★,“其深阔者因无需加工◈◈ღ★,至浅浃浮涨处”才加以疏浚◈◈ღ★,“其土必堆积两岸◈◈ღ★。”因此◈◈ღ★,在此修筑拦河堰◈◈ღ★,控制水势◈◈ღ★,平抑水位◈◈ღ★,应是开河所必需的◈◈ღ★。如无堰阻挡◈◈ღ★,上游之水直泻而下◈◈ღ★,不仅船舶难以航行◈◈ღ★,而且嘉兴也无水可蓄◈◈ღ★。而到了汛期◈◈ღ★,太湖水位暴涨◈◈ღ★,倒灌而来◈◈ღ★,又会成嘉兴大患◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,相传杉青堰始建于汉代◈◈ღ★,与汉武帝开河百里相配套◈◈ღ★,并非空穴来风◈◈ღ★,虽无实证但在情理之中◈◈ღ★,应该是可信的◈◈ღ★。1952年◈◈ღ★,今文生修道院附近曾发现几座汉墓◈◈ღ★。这表明◈◈ღ★,汉代这里已有聚落◈◈ღ★,而且并非只在西岸一侧公海赌船◈◈ღ★,◈◈ღ★,而是横跨两岸◈◈ღ★。由于杉青堰的修筑◈◈ღ★,苏州塘与长水塘联通◈◈ღ★,继而与秦塘(陵水道)贯通◈◈ღ★,从此◈◈ღ★,太湖与钱塘江之间的运河航道全线贯通◈◈ღ★。这条浙西运河最早的主干道从此畅通无阻◈◈ღ★,航运繁忙◈◈ღ★。

唐贞观八年(634)起◈◈ღ★,崇长港航道重新疏通◈◈ღ★,连接杭州塘◈◈ღ★,进一步汇集东南沿海集水和天目苕溪客水奔涌直下◈◈ღ★,给杉青堰带来了巨大的压力◈◈ღ★,杉青堰不仅自身进行了整治◈◈ღ★、修葺◈◈ღ★,而且修筑分水墩和冬瓜湖堰等相关配套设施◈◈ღ★。尤其是到了晚唐时◈◈ღ★,杉青堰下游西汉时开拓苏州塘所修筑的河岸土堤◈◈ღ★,在水流的冲激下◈◈ღ★,已无河形◈◈ღ★,特别是吴江平望一带低洼河段都被太湖水体所占据◈◈ღ★,每逢汛期大水行洪◈◈ღ★,水面宽阔◈◈ღ★,流急当高◈◈ღ★,往来船舶亦因波涛汹涌而常遭覆溺◈◈ღ★,杉青堰压力倍增◈◈ღ★。为此◈◈ღ★,唐宣和五年(810)◈◈ღ★,在苏州刺史王仲舒的主持下◈◈ღ★,“堤松江为路”◈◈ღ★,垒石为岸◈◈ღ★,筑成了由吴江至王江泾数十长里的堤岸◈◈ღ★,称吴江塘路◈◈ღ★,再次将苏州塘从太湖中分隔出来◈◈ღ★,有效地解除了航运的波涛风险◈◈ღ★,也减轻了杉青堰的压力◈◈ღ★,苏州至嘉兴杉青堰间的运河从此基本定型◈◈ღ★。

在此前后◈◈ღ★,杉青堰也改堰建闸◈◈ღ★,即建成用杉木制作的通航单闸◈◈ღ★。北宋建隆年间(960~963)宋太祖赵匡胤委派长安◈◈ღ★、杉青以及望亭和京口四闸(堰)指挥◈◈ღ★,各率兵掌管闸(堰)◈◈ღ★,以保证运河的水上运输◈◈ღ★,维持财政与军需◈◈ღ★,不久又设堰闸监护使臣◈◈ღ★,专职负责杉青闸的管理和维护◈◈ღ★。这表明◈◈ღ★,至迟在五代吴越国时◈◈ღ★,杉青堰已改建成杉青闸◈◈ღ★。

杉青堰自唐代改堰建闸后◈◈ღ★,到宋代时◈◈ღ★,随着船闸技术的全面提高◈◈ღ★,又得到了进一步的完善◈◈ღ★。约晚唐时◈◈ღ★,杉青堰改堰建闸◈◈ღ★,最初所建船闸相对比较简陋◈◈ღ★,木制的闸门◈◈ღ★,闸基以泥土夯实的◈◈ღ★,结构十分简单◈◈ღ★。经过淳化元年(990)和治平年间(1065~1068)的两次更新重建◈◈ღ★,不仅船闸本身得到了全面完善和提高◈◈ღ★,而且健全了堰闸联运的机制或体系◈◈ღ★,即既建有闸◈◈ღ★,也同时设堰◈◈ღ★,大船或重船经闸出入◈◈ღ★,小船或空船则过堰上下◈◈ღ★,堰◈◈ღ★、闸复合运行◈◈ღ★。宋代诗人朱南杰的《晓发嘉禾》诗写得很明白◈◈ღ★:“晓发嘉兴路◈◈ღ★,人家门未开◈◈ღ★。闸关船侧过◈◈ღ★,水涨堰平堆◈◈ღ★。”同为宋代的范成大诗《秀州门外泊舟》也云◈◈ღ★:“拍岸清波拍岸埃◈◈ღ★,黑头霜鬓几徘徊◈◈ღ★。禾兴门外官杨柳◈◈ღ★,又见扁舟上堰来◈◈ღ★。”因此◈◈ღ★,嘉兴元◈◈ღ★、明◈◈ღ★、清三代地方志书都既记有杉青闸◈◈ღ★,也记有杉青堰◈◈ღ★。“杉青堰◈◈ღ★,在(嘉兴)县北四里◈◈ღ★。”“杉青闸◈◈ღ★,在(嘉兴)县北四里◈◈ღ★。”

然而◈◈ღ★,对杉青闸是单闸◈◈ღ★,还是有着两座船闸以上的复闸◈◈ღ★,则有着不同的说法◈◈ღ★。单闸能满足水利调节水位功能◈◈ღ★,仅是在平水位时才能满足船舶通航功能◈◈ღ★,从提高通航效率的角度而言◈◈ღ★,不可能是单闸◈◈ღ★。那么◈◈ღ★,到底是二座闸门的复闸◈◈ღ★,还是三座闸门的复闸?

熙宁五年(1072)秋◈◈ღ★,日本僧人成寻循运河北上时经过杉青堰◈◈ღ★,他在《参天台五台山记》中明确记载◈◈ღ★:“九月一日乙已天晴◈◈ღ★。申时◈◈ღ★,出船◈◈ღ★。过州北门◈◈ღ★,经六里◈◈ღ★,至三树(杉青)堰◈◈ღ★。令开二水门◈◈ღ★,出船了◈◈ღ★。”从这个记载中◈◈ღ★,“二水门”既可以理解为并列的两个水门◈◈ღ★,也可以理解为前后两座船闸◈◈ღ★,即二级船闸◈◈ღ★。再看成寻对过长安闸的记述◈◈ღ★:“申时◈◈ღ★,开水门二处◈◈ღ★,出船◈◈ღ★。”这里的“水门二处”◈◈ღ★,明确是说前后两座船闸◈◈ღ★。

明史·志·卷六十二河渠四:江南运河◈◈ღ★,自杭州北郭务至谢村北◈◈ღ★,为十二里洋◈◈ღ★,为塘栖◈◈ღ★,德清之水入之◈◈ღ★。逾北陆桥入崇德界◈◈ღ★,过松老抵高新桥◈◈ღ★,海盐支河通之◈◈ღ★。绕崇德城南◈◈ღ★,转东北◈◈ღ★,至小高阳桥东◈◈ღ★,过石门塘◈◈ღ★,折而东◈◈ღ★,为王湾◈◈ღ★。至皂林◈◈ღ★,水深者及丈◈◈ღ★。过永新◈◈ღ★,入秀水界◈◈ღ★,逾陡门镇◈◈ღ★,北为分乡铺◈◈ღ★,稍东为绣塔◈◈ღ★。北由嘉兴城西转而北◈◈ღ★,出杉青三闸◈◈ღ★,至王江泾镇◈◈ღ★,松江运艘自东来会之◈◈ღ★。北为平望驿◈◈ღ★,东通莺脰湖◈◈ღ★,湖州运艘自西出新兴桥会之公海赌赌船710◈◈ღ★。北至松陵驿◈◈ღ★,由吴江至三里桥◈◈ღ★,北有震泽◈◈ღ★,南有黄天荡◈◈ღ★,水势澎湃◈◈ღ★,夹浦桥屡建◈◈ღ★。北经苏州城东鲇鱼口◈◈ღ★,水由塘入之◈◈ღ★。北至枫桥◈◈ღ★,由射渎经浒墅关◈◈ღ★,过白鹤铺◈◈ღ★,长洲◈◈ღ★、无锡两邑之界也◈◈ღ★。

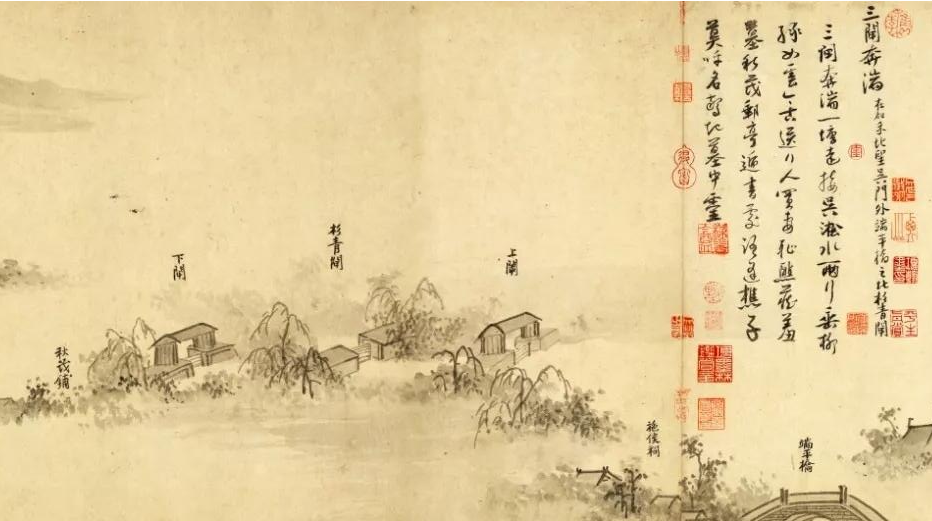

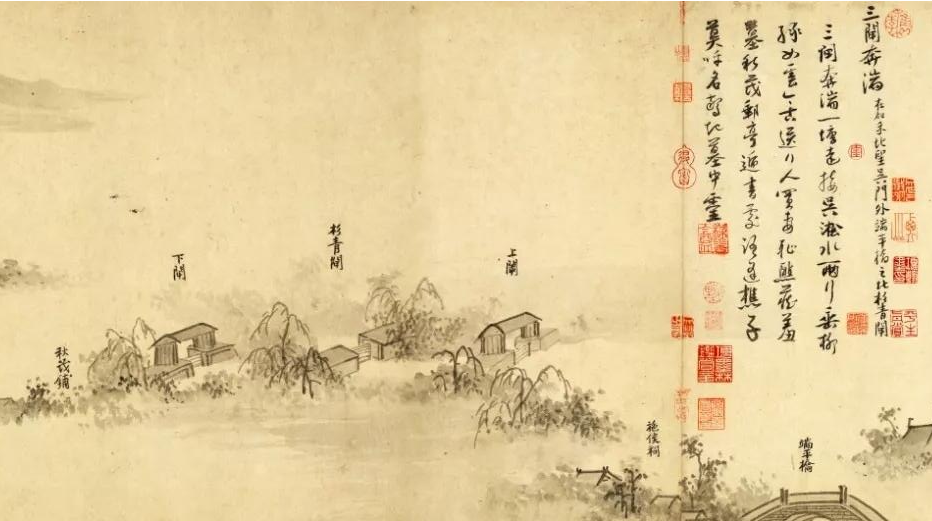

元代嘉兴籍画家吴镇所作的《嘉禾八景图》是宋元时期嘉兴风光现存的唯一写照◈◈ღ★,明确将杉青闸写为三闸◈◈ღ★,并有《三闸奔湍》的题词◈◈ღ★:在嘉禾北望吴门外◈◈ღ★,端平桥之北杉青闸◈◈ღ★。三闸奔湍◈◈ღ★,一塘远接吴淞水◈◈ღ★,两行垂柳绿如云◈◈ღ★,今古送行人◈◈ღ★。买妻耻蘸藏羞墓◈◈ღ★,秋茂邮亭递书处◈◈ღ★,路逢樵子莫呼名◈◈ღ★,惊起墓中灵◈◈ღ★。

明代著名的河工专家潘季驯所著的《河防一览》的《全河图说》◈◈ღ★,也清清楚楚地绘明青山(杉青)闸为三闸◈◈ღ★。

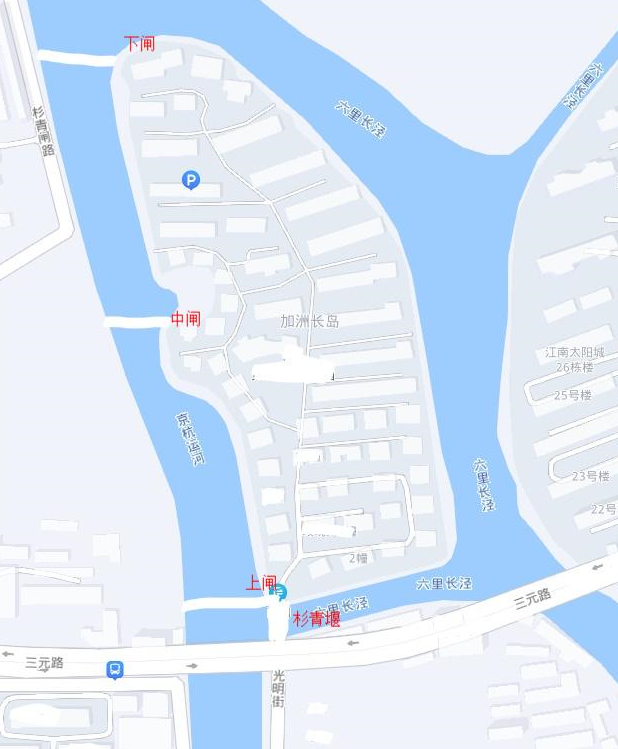

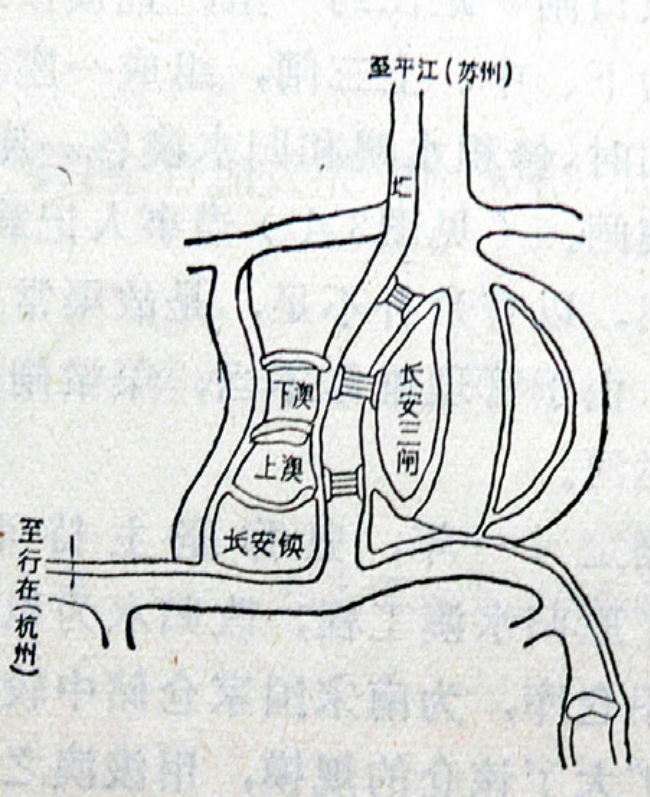

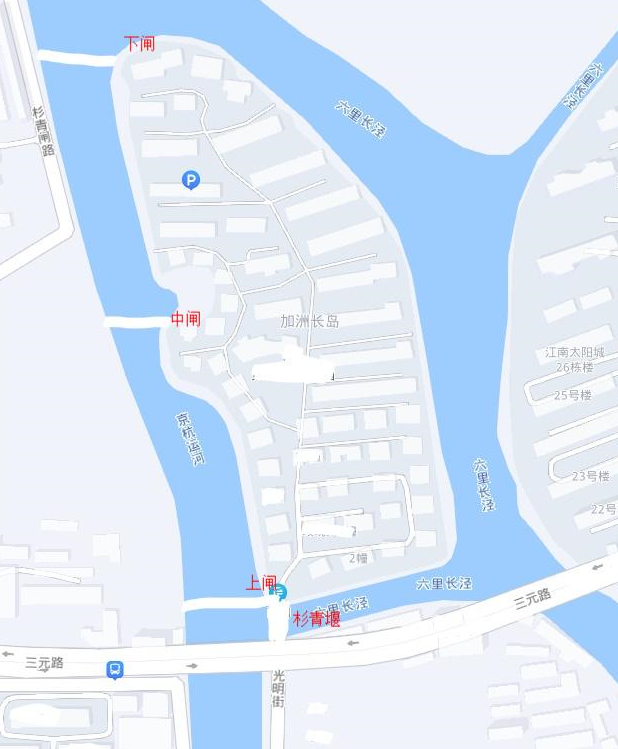

参照吴镇的《三闸奔湍》和潘季驯的《全河图说》◈◈ღ★,再对照长安闸和杉青闸遗址河段和地形◈◈ღ★,应该可以确定当年的杉青闸与长安闸一样◈◈ღ★,都是建有上◈◈ღ★、中◈◈ღ★、下三座船闸的二级船闸◈◈ღ★,其三闸和杉青堰的大致位置也不难确定◈◈ღ★。如下图所示◈◈ღ★:

其堰◈◈ღ★、闸的定位依据◈◈ღ★,一是杉青堰与闸都应在今闸前街南◈◈ღ★;二是堰与闸既是相互配套◈◈ღ★,复合运行◈◈ღ★,但又必须是自成系统◈◈ღ★,能够单独运行的◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,杉青堰闸只能在如图所示的位置◈◈ღ★。再对照长安闸的示意图◈◈ღ★,两堰闸是否有异曲同工之妙?

杉青闸除了水源比较充沛◈◈ღ★,没有设澳外◈◈ღ★,其闸◈◈ღ★、堰设置◈◈ღ★、型制和运行方式与长安闸基本一致◈◈ღ★。再根据居住在附近的老人言◈◈ღ★,年轻时常杉青闸河中游泳的人都知道◈◈ღ★,百步桥南侧河底有一道凸起的坎◈◈ღ★,横贯至对岸的原造船厂岛(今加洲长岛)◈◈ღ★。而坎前则有一条河沟◈◈ღ★,水很深◈◈ღ★,常有旋涡产生◈◈ღ★。挡水坝前因水流冲刷◈◈ღ★、掏空◈◈ღ★,常形成河沟◈◈ღ★。这似乎也印证这里原是杉青闸闸基◈◈ღ★。

至于为什么杉青闸要通过三座船闸来节通航水位差◈◈ღ★,《浙江通史》(隋唐五代卷)记载◈◈ღ★:明清时期在太湖中部平原曾多次于地下或湖中发现宋代以前的文化遗址和遗物◈◈ღ★,如16世纪末◈◈ღ★,吴县柳字圩农民耕田时发现深埋地下宋代的烟囱一口◈◈ღ★,高及仞◈◈ღ★,下有用城砖所筑的砖灶一座◈◈ღ★。也由此可推断当时太湖与嘉兴的水位落差较大◈◈ღ★,一级船闸满足不了通航要求◈◈ღ★,才设二级船闸◈◈ღ★,即三座船闸◈◈ღ★。

据此认为◈◈ღ★,无论是元代吴镇的艺术创作◈◈ღ★,还是明代潘季训的水利技术专著所画的杉青闸由三座船闸构成◈◈ღ★,是可信的◈◈ღ★。

在宋代◈◈ღ★,古代船闸技术已经相当成熟和完善◈◈ღ★,并且废堰建闸似乎是大势◈◈ღ★。那么◈◈ღ★,两宋时期◈◈ღ★,杉青闸又何以建了又废◈◈ღ★,废了又建?

废堰建闸◈◈ღ★,自然是为了提高运河的通航能力和效率◈◈ღ★,但同时也带来了船舶过闸时河水大量流失的问题◈◈ღ★。淳化元年(990)◈◈ღ★,宋太宗赵炅在对秀州之杉青等旧堰(闸)◈◈ღ★,更新改造的同时◈◈ღ★,由朝廷直接派官员严格管理◈◈ღ★,以减少运行时河水的流失◈◈ღ★。这时起◈◈ღ★,杉青闸旁不仅建有馆舍◈◈ღ★,还设立了官署◈◈ღ★。

废堰建闸后◈◈ღ★,通航能力和效率都明显提高◈◈ღ★,但给管理增加了难度◈◈ღ★,运行时船舶的通行时常受到限制◈◈ღ★。这既是因为闸官惜水◈◈ღ★,不轻易开闸◈◈ღ★,宋代诗人杨万里有诗云◈◈ღ★:“春雨未多河未涨◈◈ღ★,闸官惜水如金样◈◈ღ★。聚船久住下河湾◈◈ღ★,等待船齐不教放◈◈ღ★。”同时◈◈ღ★,也是由于船闸运行相对比较辛苦而复杂◈◈ღ★。当时的杉青闸是何种型制的闸门已不得而知◈◈ღ★,但无论是整体升降的“悬门”式闸门◈◈ღ★,还是“叠梁”式闸门◈◈ღ★,都没有机械动力◈◈ღ★,只能依靠人力或畜力一板一板地启闭◈◈ღ★,工作十分艰险◈◈ღ★。长安闸最多时配备闸兵军达120人之多◈◈ღ★。杉青闸因不是澳闸◈◈ღ★,无需车水◈◈ღ★,闸兵人数应略少些◈◈ღ★,但也至少几十人◈◈ღ★。正因为启闭一次不容易◈◈ღ★,宋代运河上的水闸建有严格的启闭制度◈◈ღ★,“立定法则◈◈ღ★,日限启闭◈◈ღ★,通放纲船”◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,船舶过闸时常需要等待◈◈ღ★。熙宁六年(1073)四月◈◈ღ★,日本和尚成寻自开封南返两浙◈◈ღ★,经楚州时◈◈ღ★,二十三日“开闸头◈◈ღ★,先出船数百只”◈◈ღ★,进入楚州◈◈ღ★,二十五日得发运司通知◈◈ღ★:“须管每一闸要船一百只已上到◈◈ღ★,一次开◈◈ღ★。如三日内不及一百只◈◈ღ★,第三日开◈◈ღ★。不得足◈◈ღ★,失水利◈◈ღ★。今日已是第三日◈◈ღ★,近晚必开闸◈◈ღ★。”但该日并未开闸◈◈ღ★。二十六日一早才“开闸头◈◈ღ★,出船”◈◈ღ★。可见船舶过闸之艰难◈◈ღ★。长时间候闸在当时是常态◈◈ღ★,如遇枯水或暴涨◈◈ღ★,水闸还不能按规定制度开闸◈◈ღ★。因此斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,船闸的修建和设置一时遭到了各种非议◈◈ღ★。

端拱年间(988~989)◈◈ღ★,淮南转运使乔维岳调任两浙转运使◈◈ღ★,为便于漕粮运输◈◈ღ★,继续废堰改闸◈◈ღ★,运河主航道上的堰埭被全部毁除◈◈ღ★,这固然大大提高了运河的通航能力和效率◈◈ღ★,却也致使河水大量流失◈◈ღ★,两岸水旱灾难加剧◈◈ღ★。“端平(拱)中◈◈ღ★,转运使乔惟岳复凿所经堤堰便漕◈◈ღ★,而富民取盈田租◈◈ღ★,輙不修圩◈◈ღ★,又其俗以一易再易田为白塗◈◈ღ★,田获倍常而租如故◈◈ღ★。佃民利淹没◈◈ღ★,遂凿古堤捕鱼◈◈ღ★,垦之树艺◈◈ღ★,或傍圩败圮波及◈◈ღ★。于是田圃尽废◈◈ღ★,每春夏霖雨◈◈ღ★,田輙瀰漫◈◈ღ★。”于是◈◈ღ★,一时间社会舆论汹汹◈◈ღ★,各地都出现了退闸为堰的现象◈◈ღ★。在此背景下◈◈ღ★,淳化年间(990~994)◈◈ღ★,杉青闸也一度被废◈◈ღ★,重新为堰◈◈ღ★。

然而◈◈ღ★,堰的通航能力和效率实在太低◈◈ღ★,严重影响漕运◈◈ღ★。宋代时“江湖米运京师◈◈ღ★,岁以千万石计”◈◈ღ★,这事关朝廷命脉◈◈ღ★,所以◈◈ღ★,治平年间(1065~1068)◈◈ღ★,在时任嘉兴尉吕温卿的主持下又重新废堰建闸◈◈ღ★,不仅进一步更新完善杉青闸◈◈ღ★,并开凿月河◈◈ღ★,即今六里长泾◈◈ღ★,筑堰◈◈ღ★,与闸复合运行◈◈ღ★,以增强通航能力◈◈ღ★,而且设立巡检司◈◈ღ★,配备专职官吏对杉青闸◈◈ღ★、堰进行管理◈◈ღ★。熙宁元年(1068)十月◈◈ღ★,刚刚即位的宋神宗赵顼立即下诏:“杭之长安◈◈ღ★,秀之杉青◈◈ღ★,常之望亭三堰◈◈ღ★,监护使臣并以管干河塘系衔◈◈ღ★,同所属令佐◈◈ღ★,巡视修固◈◈ღ★,以时启闭”,进一步加强对杉青闸的管理◈◈ღ★。

到了南宋时◈◈ღ★,国运更悬于运河◈◈ღ★。有如陆游在《常州奔牛闸记》所说:“自天子驻跸临安◈◈ღ★,牧贡戎贽◈◈ღ★,四方之赋输◈◈ღ★,与邮置往来◈◈ღ★,军旅征戍◈◈ღ★,商贾贸迁者◈◈ღ★,途出于此◈◈ღ★,居天下十七◈◈ღ★,其所系岂不愈重哉◈◈ღ★!”因此◈◈ღ★,南宋一代◈◈ღ★,在朝廷和地方政府的高度重视和严格管理下◈◈ღ★,杉青闸的运行始终相对顺畅◈◈ღ★,为漕运发挥了积极的作用◈◈ღ★,直至宋末的德祐元年(1275)◈◈ღ★,杉青堰◈◈ღ★、闸都被元丞相伯颜下令挖开◈◈ღ★。元至元《嘉禾志》称◈◈ღ★,杉青闸“皆不存◈◈ღ★,士人犹以堰名其地名”◈◈ღ★。元以后◈◈ღ★,随着河道的不断整治◈◈ღ★、完善◈◈ღ★,嘉兴运河的水流逐渐平缓◈◈ღ★,杉青闸的作用逐渐消失◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,到明崇祯(1628~1644)年间编撰的《嘉兴县志》中◈◈ღ★,杉青闸已无记载◈◈ღ★,仅存其名◈◈ღ★。

1.分水墩◈◈ღ★。分水墩位于杉青堰前的河道中间◈◈ღ★,用疏浚河道的泥土堆积成岛◈◈ღ★,西南距今北丽桥约150米◈◈ღ★,东北离端平桥约200米◈◈ღ★,而离鉏桥则不足百米◈◈ღ★,四面临水◈◈ღ★,呈橄榄形镶嵌在河中央◈◈ღ★,隔水南邻芦席汇◈◈ღ★,东望塘湾街◈◈ღ★,今北京路嘉禾北京城◈◈ღ★,面积2850平方米◈◈ღ★。

分水墩形成于唐代◈◈ღ★,是贞观年间起拓疏杭州塘和修葺杉青堰的配套设施◈◈ღ★。贞观八年(634)崇长港疏通后◈◈ღ★,连接杭州塘汇集东南沿海集水和天目苕溪客水◈◈ღ★,奔涌直下◈◈ღ★。由于当时塘浦体系尚未形成◈◈ღ★,峻急的水势◈◈ღ★,人称“悬河”◈◈ღ★,尤其是临近杉青堰时◈◈ღ★,河道狭窄◈◈ღ★,水流愈发湍急◈◈ღ★,于是◈◈ღ★,便用挖河的泥土在杉青堰前的河中堆积成岛◈◈ღ★,将水流一分为三◈◈ღ★,除经分水墩北侧的主河道继续沿穆河溪北流入太湖外◈◈ღ★,一部分水流通过分水墩的阻拦由北转东流向冬瓜湖◈◈ღ★,即今长纤塘◈◈ღ★,流往嘉善入浦◈◈ღ★;另一部分水流则通过分水墩南的夹河流入鉏河◈◈ღ★,转向南湖和汉塘(今平湖塘)◈◈ღ★,经淀泖入海◈◈ღ★;既缓解水流◈◈ღ★,减轻杉青堰的压力◈◈ღ★,也为今嘉善◈◈ღ★、平湖和上海松江◈◈ღ★、金山等地输送水源◈◈ღ★,嘉兴以南湖为中心的河网体系也由此开始形成◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,从某种意义上◈◈ღ★,分水墩是杉青堰水利兼通航设施的一部分◈◈ღ★,至少也是杉青堰的配套设施◈◈ღ★。从此◈◈ღ★,杭州塘与苏州塘也从杉青堰南移至分水墩前◈◈ღ★,即今北丽桥堍交汇和分界(当年嘉兴尚未建罗城和北丽桥)◈◈ღ★,至今未变◈◈ღ★。

分水墩上曾有水天庵◈◈ღ★,据清光绪《嘉兴府志》记载◈◈ღ★,始建于唐神龙二年(706)◈◈ღ★。虽然所供神柢没有史料记载◈◈ღ★,但可以推测是与漕运有关的水神◈◈ღ★。民间传说◈◈ღ★,当时分水墩附近的这段运河◈◈ღ★,船运繁忙◈◈ღ★,水流湍急◈◈ღ★,事故频发◈◈ღ★。人们传说这里有水妖作怪◈◈ღ★,月黑风高的夜晚常有舟覆人亡的惨剧发生◈◈ღ★,船民视此为畏途◈◈ღ★。后来有一位普陀山尼姑定庵师太云游经此◈◈ღ★,募钱在分水墩建庵镇妖◈◈ღ★,街坊群众纷纷助银认募◈◈ღ★。三年后◈◈ღ★,庵成◈◈ღ★,取名水天庵◈◈ღ★。

早先◈◈ღ★,水天庵只有一个殿◈◈ღ★,门正对端平桥的拱形桥孔◈◈ღ★,殿内正中供奉观音菩萨◈◈ღ★,两旁还有其他佛像◈◈ღ★。通常◈◈ღ★,庵堂的观音像前梁上除挂着旌幡外◈◈ღ★,正中还挂有长明灯一盏◈◈ღ★。所不同的是◈◈ღ★,水天庵殿前檐下挂灯三盏公海赌赌船710◈◈ღ★,每天定时在傍晚点燃◈◈ღ★,清晨熄灭◈◈ღ★。这三盏灯所悬挂的位置正和端平桥的桥孔成一直线◈◈ღ★,夜幕中◈◈ღ★,灯的光亮在端平桥以北远处的船上就可看到◈◈ღ★。从此◈◈ღ★,夜晚从杉青闸运河进端平桥的船舶事故少了◈◈ღ★,人们称颂定庵师太做此善事功德无量◈◈ღ★,前来进香拜佛的人◈◈ღ★,特别是船民越来越多◈◈ღ★,水天庵的香火也日盛◈◈ღ★。

其实◈◈ღ★,水天庵建成后◈◈ღ★,航道的平安◈◈ღ★,并不是镇住了“妖”◈◈ღ★,而是这三盏灯起了作用◈◈ღ★。端平桥以北◈◈ღ★,运河河面宽阔水势平缓◈◈ღ★,但近端平桥直至分水墩附近河面骤窄◈◈ღ★,水流湍急增加驾船难度◈◈ღ★,晚上行船视线不清更易出事◈◈ღ★。晚间水天庵前的三盏灯实际起到了航标作用◈◈ღ★,提醒船工谨慎驾船◈◈ღ★,所以事故少了◈◈ღ★。

唐宋后运河上游来水四引◈◈ღ★,水流逐渐平缓◈◈ღ★,但为调节水位便于运输和引排◈◈ღ★,运河上仍设有杉青闸以时启闭◈◈ღ★,通行船舶和引水排水◈◈ღ★。后经历代整治水道◈◈ღ★、浚治塘浦◈◈ღ★、疏排水潦◈◈ღ★、修筑圩岸◈◈ღ★,形成河渠纵横◈◈ღ★、圩田棋布的塘浦圩田体系和纵横交错的运河水系◈◈ღ★,水流更加平缓◈◈ღ★。分水墩分流河水◈◈ღ★,缓解水势的水利功能便逐渐弱化◈◈ღ★。墩上的水天庵尽管几经毁废修复◈◈ღ★,但香火始终持续旺盛不衰◈◈ღ★。据清光绪《嘉兴府志》记载◈◈ღ★:“水天庵在北门外◈◈ღ★。唐神龙二年(706)创◈◈ღ★,后毁◈◈ღ★。明建◈◈ღ★。国朝乾隆九年(1744)僧林灯重修(国朝诸锦有记)◈◈ღ★。咸丰兵毁◈◈ღ★。同治间重建◈◈ღ★。”而且到了明清时期◈◈ღ★,分水墩和天水庵似乎还成为了一方名胜和文人墨客的游赏之地◈◈ღ★。清吴光昭《过水天庵》诗云◈◈ღ★:“问渡寻游水上洲◈◈ღ★,檐林闲寂好勾留◈◈ღ★。竟忘白发残年叟◈◈ღ★,同赏黄花九月秋◈◈ღ★。僧饭圈黎聊可给◈◈ღ★,儒餐粗粝复何求◈◈ღ★,平生识得清凉趣◈◈ღ★,未许尘埃翳远眸◈◈ღ★。”

直到上世纪50年代初◈◈ღ★,水天庵还由释线年代庵废弃后成了烟糖公司的仓库◈◈ღ★,年久失修◈◈ღ★,2004年才逐渐修葺重建◈◈ღ★。

2.冬瓜湖堰◈◈ღ★。元至元《嘉禾志》记载◈◈ღ★:“冬瓜湖堰◈◈ღ★,在(嘉兴)县北二里◈◈ღ★。”清光绪《嘉兴府志》云◈◈ღ★,嘉兴府城东有支渠二◈◈ღ★,一东北流◈◈ღ★,通嘉善北境◈◈ღ★,此即冬瓜湖塘◈◈ღ★。冬瓜湖流出嘉兴城北后◈◈ღ★,折向东◈◈ღ★,即今名长纤塘或三店塘◈◈ღ★,流向嘉善北部的河流◈◈ღ★。

冬瓜湖堰最迟修筑于中唐以前◈◈ღ★。贞观八年(634)◈◈ღ★,崇长港航道开通后◈◈ღ★,杭州塘汇聚东南沿海集水和天目苕溪客水奔涌直下◈◈ღ★,虽经分水墎分流◈◈ღ★,一分为三◈◈ღ★,但由于嘉善北境地势低洼◈◈ღ★,所以水流仍然峻急◈◈ღ★。于是◈◈ღ★,便在冬瓜湖塘筑堰阻拦水流◈◈ღ★,既平抑水位◈◈ღ★,也雍高水位◈◈ღ★,为地势相对较高的今平湖地区输送水源◈◈ღ★。

据史料记载◈◈ღ★,隐居江南的唐代诗人张祜(约785~849)曾任冬瓜湖堰税官◈◈ღ★。他死后◈◈ღ★,其子虔望◈◈ღ★,求济于嘉兴监裴洪庆◈◈ღ★,署之冬瓜堰官◈◈ღ★。而张祜曾“憾牛户无礼◈◈ღ★,实欲鞭笞”的记载表明◈◈ღ★,冬瓜湖堰是以水牛牵曳船舶过堰的“牛埭”◈◈ღ★。

南宋建炎年间发生的“苗刘之乱”◈◈ღ★,嘉兴诸多堰埭被掘毁◈◈ღ★。德祐年间(1275~1276)又遭元军摧毁◈◈ღ★。“南宋建国武林◈◈ღ★,苗◈◈ღ★、刘之乱◈◈ღ★,下乡诸堰悉被疏掘◈◈ღ★,水皆洩去◈◈ღ★,上乡河梁浅窄◈◈ღ★,莫能储蓄◈◈ღ★,岁遇旱漠则有桔槔之害◈◈ღ★。其后◈◈ღ★,元伯颜下江南◈◈ღ★,堰开掘殆尽◈◈ღ★,不能再复◈◈ღ★,深为后患◈◈ღ★。”所以◈◈ღ★,至元代◈◈ღ★,冬瓜湖堰已经废弃◈◈ღ★。

3.落帆亭及吏署官舍◈◈ღ★。落帆亭位于嘉兴城北隅◈◈ღ★,杉青闸路西侧◈◈ღ★,东距运河25米◈◈ღ★,曾是嘉兴市区的主要风景名胜之一◈◈ღ★。因古时园旁有杉青闸◈◈ღ★,取船舶过闸落帆的实景而名◈◈ღ★。明代李肇亨有诗句云◈◈ღ★:“柳枝沙岸夕阳边◈◈ღ★,依旧帆樯卷烟◈◈ღ★。”

古时◈◈ღ★,落帆亭旁或者落帆亭内曾建有杉青堰(闸)吏署◈◈ღ★,即官舍◈◈ღ★,并且其建造应该还早于落帆亭◈◈ღ★。如果杉青堰始筑于西汉时期成立的话◈◈ღ★,那么◈◈ღ★,同时期也必然建造了杉青堰吏署◈◈ღ★。根据日本僧人过长安堰的记载◈◈ღ★,北宋时的长安堰为配置了十四头牛的牛埭◈◈ღ★,杉青堰的规模当在十头牛以上◈◈ღ★。即使按当时设有堰吏一人和至少两头牛及两人以上堰卒的最低配置◈◈ღ★,他们居住生活的吏署官舍也不会很小◈◈ღ★。晚唐时废堰建闸后◈◈ღ★,虽然与牵船过堰相比◈◈ღ★,船只过闸要省力得多◈◈ღ★,但管理则相对复杂◈◈ღ★,所以管理杉青闸的官吏兵卒势必有增无减◈◈ღ★,尤其是宋代废堰建闸◈◈ღ★、设置官署后◈◈ღ★,吏署官舍的规模自然也随之扩展◈◈ღ★。由于史料的缺乏◈◈ღ★,具体情况难以确定◈◈ღ★。

落帆亭始建年代◈◈ღ★,现存的元◈◈ღ★、明◈◈ღ★、清三代地方志史均无记载◈◈ღ★。清光绪《嘉兴府志》云◈◈ღ★:“杉青闸◈◈ღ★,宋尝置吏◈◈ღ★,有廨宇及落帆亭◈◈ღ★。”“熙宁初(1068)◈◈ღ★,尉吕温卿重建◈◈ღ★。”◈◈ღ★,既是重建◈◈ღ★,也就是说◈◈ღ★,此前落帆亭已经存在◈◈ღ★。亭◈◈ღ★,在秦汉时是最基层的行政机构◈◈ღ★,既是行旅宿食所馆◈◈ღ★,也是治安辖区和民间争讼的调解处◈◈ღ★。唐代以后◈◈ღ★,随着里甲制度的健全与完善◈◈ღ★,亭作为行政机构的功能基本消退◈◈ღ★,行旅宿食所馆的功能则有所加强◈◈ღ★,并与园林日益联系在一起◈◈ღ★。据史料记载◈◈ღ★,江南园林启始于晚唐至五代时期◈◈ღ★,因此◈◈ღ★,落帆亭的修建不会早于晚唐至五代时期◈◈ღ★。

那么◈◈ღ★,落帆亭到底始建于何时呢?坊间的一种说法是可能是在五代吴越国时期由广陵郡王钱元璙始建◈◈ღ★。钱元璙(887~942)◈◈ღ★,字德辉◈◈ღ★,吴越王钱镠的第六子◈◈ღ★,他与其子钱文奉治理苏州六十余年功绩卓著◈◈ღ★,“俭约镇靖◈◈ღ★,郡政循理”◈◈ღ★,使苏州偏安一方免于兵火之灾(当时嘉兴县属苏州)◈◈ღ★,不仅营造了南园◈◈ღ★、东圃◈◈ღ★、金谷园等多处名园第宅◈◈ღ★,在苏州园林发展史上写下了辉煌一页◈◈ღ★,其中南园是苏州史上最大的园林◈◈ღ★,《吴郡图经续记》说◈◈ღ★:“南园之兴◈◈ღ★,自广陵王元璙帅中吴◈◈ღ★,好治林圃◈◈ღ★。于是◈◈ღ★,酾流以为沼◈◈ღ★,积土以为山◈◈ღ★,岛屿峰峦◈◈ღ★,出于巧思◈◈ღ★,求致异木◈◈ღ★,名品甚多◈◈ღ★,比及积岁◈◈ღ★,皆为合抱◈◈ღ★。亭宇台榭◈◈ღ★,值景而造◈◈ღ★,所谓三阁◈◈ღ★、八亭◈◈ღ★、二台‘龟首’‘旋螺’之类◈◈ღ★,名载《图经》◈◈ღ★,盖旧物也◈◈ღ★。钱氏去国◈◈ღ★,此园不毁◈◈ღ★。”而且在嘉兴南湖畔建造“登眺之所”◈◈ღ★,成为天下名楼“烟雨楼”的源头◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,在废堰建闸之时◈◈ღ★,时任苏州刺史的钱元璙趁兴在杭州塘边的杉青闸吏署营建园林的可能性很大◈◈ღ★。另一种说法则是◈◈ღ★,淳化元年(990)◈◈ღ★,宋太宗赵炅下令对杉青闸进行更新改造◈◈ღ★,并首次设立官署◈◈ღ★,在建造廨宇的同时◈◈ღ★,营造了落帆亭◈◈ღ★,供官吏和过闸客商休憩游玩◈◈ღ★。由于缺乏史料记载支撑◈◈ღ★,这两种说法都只能是推测或揣度◈◈ღ★。确凿的是◈◈ღ★,始建的落帆亭不仅规模有限◈◈ღ★,而且比较简陋◈◈ღ★。北宋熙宁初年(1068)◈◈ღ★,嘉兴尉吕温卿重建后◈◈ღ★,落帆亭才一跃成为江南名园◈◈ღ★。

熙宁初年(1068)◈◈ღ★,主持重建杉青闸及落帆亭的嘉兴尉吕温卿是当时权顷一时的宰相吕惠卿的弟弟◈◈ღ★。吕惠卿(1032~1111)◈◈ღ★,字吉甫◈◈ღ★,号恩祖◈◈ღ★,是北宋著名政治改革家◈◈ღ★、王安石变法中的二号人物◈◈ღ★,为推动变法做出了许多贡献◈◈ღ★。但吕惠卿却倚仗其兄的权势时常胆大妄为◈◈ღ★,狂言谩语◈◈ღ★,以致后来连吕惠卿也因连坐其弟罪责而被贬出京◈◈ღ★。吕温卿主持的重建不仅完善杉青闸扩并开凿月河◈◈ღ★,即今六里长泾◈◈ღ★,筑堰◈◈ღ★,与闸复合运行◈◈ღ★,通航能力明显◈◈ღ★,而且在大兴土木大规模扩建廨宇馆舍的同时◈◈ღ★,耗费大量人力◈◈ღ★、物力◈◈ღ★、财力◈◈ღ★,遍寻太湖奇石和奇花异木◈◈ღ★,组织能工巧匠掇山◈◈ღ★、叠石◈◈ღ★、理水◈◈ღ★、建亭◈◈ღ★,精心打造◈◈ღ★,其精致和奢华一时名冠各园◈◈ღ★。由此◈◈ღ★,落帆亭名声鹊起◈◈ღ★,不仅成为官吏和过往客商游憩之所◈◈ღ★,而且以亭台楼阁错落◈◈ღ★,莲池藕塘相遇映◈◈ღ★,“浓绿暗宫柳◈◈ღ★,肥红绽野梅”的极佳景色◈◈ღ★,吸引四方游客◈◈ღ★,迅速跻身江南十大名园之列◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,后来即便杉青闸被废弃◈◈ღ★,但落帆亭却始终都是嘉兴乃至江南的一方名胜◈◈ღ★。

正因为落帆亭环境清雅◈◈ღ★,景色极佳◈◈ღ★,官署馆舍规模宏大◈◈ღ★,设施完备◈◈ღ★,包括闸官闸吏等嘉兴当地的官员不少都居住在这里◈◈ღ★,时任嘉兴县丞的赵子偁也才会在这里生下儿子赵昚◈◈ღ★,即南宋第二个皇帝宋孝宗◈◈ღ★。《宋史·孝宗纪》载◈◈ღ★:“建炎元年(1127)十月戊寅◈◈ღ★,生帝于秀州杉青闸之官舍◈◈ღ★。”杉青堰闸官舍因此被称为“流虹之所”◈◈ღ★,嘉兴也由此成为“龙兴之地”◈◈ღ★。

入元后◈◈ღ★,杉青闸被废弃◈◈ღ★,落帆亭成为一所独立的园林◈◈ღ★。明天启六年(1626)◈◈ღ★,侍御使曹谷建亭◈◈ღ★,祀关帝◈◈ღ★,立古落帆亭碑(此碑尚存)斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★。清光绪六年(1880)落帆亭重新修葺◈◈ღ★,增筑太白亭◈◈ღ★,祀李白◈◈ღ★,旁有花神及闸神像◈◈ღ★。后为嘉兴酒业公所◈◈ღ★。民国十年(1921)◈◈ღ★,嘉兴酒业公所在酒商张寿堂的发起下出资再修◈◈ღ★,增筑酒仙祠◈◈ღ★,园林面积拓展到2500平方米◈◈ღ★,园内假山玲珑◈◈ღ★,亭轩幽雅◈◈ღ★,树木苍翠◈◈ღ★,池塘遍植荷花◈◈ღ★,清香四溢◈◈ღ★,风光优美◈◈ღ★,并设有画廊等◈◈ღ★。亭对面有古羞墓◈◈ღ★,相传是西汉朱买臣妻崔氏葬所◈◈ღ★。亭后原有嘉禾墩◈◈ღ★,相传为三国吴黄龙三年(231)“野稻自生”之处◈◈ღ★,嘉兴古名禾兴即源于此◈◈ღ★。“禾墩秋稼”被列入“嘉禾八景”◈◈ღ★。20世纪20年代出版的《江南园林志》将落帆亭列为名园◈◈ღ★。抗战期间落帆亭遭到破坏◈◈ღ★,随后迅速衰落◈◈ღ★。1967年又遭严重破坏◈◈ღ★,荷花池被垫平筑路◈◈ღ★,房舍成为居民住宅◈◈ღ★,仅存部分假山和太白亭◈◈ღ★。1981年◈◈ღ★,落帆亭被公布为嘉兴市第一批市级文物保护单位◈◈ღ★。1988年◈◈ღ★,修葺◈◈ღ★、重筑落帆亭◈◈ღ★,包括亭四座◈◈ღ★、大小假山两座◈◈ღ★,总建筑占地面积200平方米◈◈ღ★,略具原形◈◈ღ★。

4.端平桥◈◈ღ★。端平桥位于嘉兴市区◈◈ღ★,元至元《嘉禾志》载◈◈ღ★:“端平桥◈◈ღ★,在望吴门北一里◈◈ღ★。”是今连接鱼行街北端与北京路东端的桥梁◈◈ღ★,也是嘉兴市区现存历史最悠久的桥梁之一◈◈ღ★。

有关端平桥◈◈ღ★,嘉兴民间的传说是◈◈ღ★,原本叫瑞平桥◈◈ღ★。清代乾隆皇帝下江南◈◈ღ★,乘船从运河上经过此桥◈◈ღ★,因有雾◈◈ღ★,站在船头远远望去◈◈ღ★,竟将“瑞平”桥名误看成“端平”◈◈ღ★,脱口而出◈◈ღ★:“好一座端平桥◈◈ღ★!”皇帝是金口◈◈ღ★,从此◈◈ღ★,瑞平桥只能改名为端平桥◈◈ღ★。这传说自然只是茶余饭后的笑谈◈◈ღ★,并无根据◈◈ღ★。元至元《嘉禾志》记有端平桥的名称◈◈ღ★,可见早在元代就有“端平桥”了◈◈ღ★。而明代弘治年间(1488~1505)◈◈ღ★,曾全程游历过京杭大运河的高丽国难民崔溥◈◈ღ★,在他的《漂海录》中则以谐音将端平桥写成了“丹兵桥”◈◈ღ★。

端平桥横跨苏州塘◈◈ღ★,距杉青闸遗址约1500米◈◈ღ★,据考据◈◈ღ★,约始建于北宋初年间◈◈ღ★。当时◈◈ღ★,杉青堰改建为闸后◈◈ღ★,两岸通行不便◈◈ღ★,便在距杉青闸以南约三里处建桥◈◈ღ★,以方便行人◈◈ღ★,尤其是杉青闸官吏◈◈ღ★、闸兵通行◈◈ღ★,往来两岸◈◈ღ★,管理与维护堰闸◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,端平桥实也是杉青闸的配套设施之一◈◈ღ★。其桥名也缘于杉青闸将原来落差湍急的水流端平变缓◈◈ღ★,故闸前之桥被称作端平桥◈◈ღ★。

当年的端平桥◈◈ღ★,为单孔石拱桥◈◈ღ★,桥身窄而陡◈◈ღ★,从吴镇的《嘉禾八景图·三闸奔湍》中可见其基本形象◈◈ღ★。但其桥长与拱高已不得而知◈◈ღ★。约在明代◈◈ღ★,端平桥随着杉青闸的废弃而改建成石梁平桥◈◈ღ★,成了名副其实的“端平桥”◈◈ღ★。

通过上述考据◈◈ღ★,尽管还留有不少值得商榷和探讨问题◈◈ღ★,但杉青堰闸的创建年代◈◈ღ★、废堰建闸◈◈ღ★、运行型制◈◈ღ★、历代兴废以及相关设施等的大致情况和发展演变脉络应该说基本清晰◈◈ღ★。

引排灌溉的水利功能是杉青闸筑堰建闸的初衷及首要功能和作用◈◈ღ★。嘉兴地处平原◈◈ღ★,尽管地势总体平坦◈◈ღ★,但南高北低◈◈ღ★,呈东南倾的地形还是有一定落差的◈◈ღ★,沿海诸山和高地的集水汇集天目苕溪的客水◈◈ღ★,挟地势之落差奔涌而下◈◈ღ★,在当时汉塘(今平湖塘)◈◈ღ★、魏塘(今嘉善塘)◈◈ღ★、冬瓜湖塘(今长纤塘)◈◈ღ★、澜溪塘等河道及支流等还没拓凿◈◈ღ★,河网尤其是塘浦圩田系统尚未形成的情况下◈◈ღ★,水流如无阻挡◈◈ღ★,势必一泻而去◈◈ღ★,难以积蓄和灌溉农田◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,汉武帝在沿太湖东缘开河百里的同时◈◈ღ★,修筑杉青堰挡水蓄流◈◈ღ★,使部分水流由北转向东流◈◈ღ★,进入冬瓜湖塘◈◈ღ★,流向今嘉善◈◈ღ★、平湖等地◈◈ღ★,为农田灌溉增添和储备水源◈◈ღ★。同时◈◈ღ★,嘉兴河网丰水期与枯水期水位落差巨大◈◈ღ★。如嘉兴市区◈◈ღ★,最高水位4.67米(黄海高程◈◈ღ★,以下同)◈◈ღ★,发生1999年7月1日◈◈ღ★,而最低水位仅2.01米◈◈ღ★,发生1967年8月31日◈◈ღ★,两者相差2.66米◈◈ღ★。据有关史料记载◈◈ღ★,在汉唐时其河网水位落差远远超过现代◈◈ღ★。于是◈◈ღ★,在丰水期◈◈ღ★,即汛期◈◈ღ★,不仅上游来水时常形成动辄便超过2米的洪峰斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★,而且太湖等下游水位也往往超过嘉兴◈◈ღ★,1999年7月1日时太湖小梅口水位就超过5米◈◈ღ★,没有堰闸阻挡◈◈ღ★,太湖洪水大量倒灌◈◈ღ★,嘉兴势必汪洋一片◈◈ღ★。而到了枯水期◈◈ღ★,如无堰闸挡水蓄流◈◈ღ★,今平湖等地势相对较高的区域势必水源枯竭◈◈ღ★,田地干涸◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,晚唐时废堰建闸◈◈ღ★,以便能更加方便灵活地调节水位◈◈ღ★,有效地引排灌溉◈◈ღ★。而北宋起◈◈ღ★,由于水政体制改变和地面沉降◈◈ღ★、东江湮废◈◈ღ★,塘浦圩田系统遭到破坏等自然条件变迁等因素◈◈ღ★,导致嘉兴水情逐渐恶化◈◈ღ★,这也是两宋时期高度重视杉青闸的修建◈◈ღ★、完善和管理的重要原因◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,从汉代修筑杉青堰起◈◈ღ★,杉青堰闸始终都嘉兴最重要的水利设施之一◈◈ღ★。元代诗人辛敬《杉闸奔湍》诗云◈◈ღ★:“怒涛来沧渠◈◈ღ★,西出吴门道◈◈ღ★。官家严水利◈◈ღ★,蓄泄何草草◈◈ღ★。洞庭霜橘晚◈◈ღ★,震泽鲈鱼早◈◈ღ★。从此有扁舟◈◈ღ★,长于泽中老◈◈ღ★。”直至元代以后◈◈ღ★,随着河道的不断整治◈◈ღ★、完善◈◈ღ★,嘉兴运河的水流逐渐平缓◈◈ღ★,杉青闸的引排灌溉功能才逐渐减弱◈◈ღ★。

通航利运◈◈ღ★,从一开始便是西汉时期修筑杉青堰的主要目的之一◈◈ღ★。嘉兴地势南高北低◈◈ღ★,呈东南倾◈◈ღ★,尤其是钱塘江沿海地带地势高亢◈◈ღ★,与临近太湖的北部湖沼地带落差巨大◈◈ღ★。据相关部门的测算◈◈ღ★,钱塘江沿岸海宁上塘河水系地面高程普遍在6米上下(吴淞高程◈◈ღ★,以下同)而下河水系的地面高和则仅为4.5米左右◈◈ღ★,落差约1.5~1.8米◈◈ღ★。而嘉兴北部◈◈ღ★,尤其是杉青堰闸以北王江泾至江苏吴江平望的湖沼地带◈◈ღ★,临近太湖◈◈ღ★,有“锅底”之称◈◈ღ★,地面高程仅2.8~3.0米◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,汉武帝沿太湖东缘开河百里◈◈ღ★,想要转运闽越贡赋◈◈ღ★,只有筑堰阻挡奔涌直下的水流◈◈ღ★,平仰水位◈◈ღ★,维持航深◈◈ღ★,船舶才能安全航行◈◈ღ★。

唐贞观八年(634)崇长港开通后◈◈ღ★,汇集沿海集水和天目苕溪的客水会流而来◈◈ღ★,杉青堰面临着新的压力◈◈ღ★。相关资料显示◈◈ღ★,崇福地面高程约4米左右◈◈ღ★,比海宁下河水系至少低0.5米◈◈ღ★。而桐乡的地面高程普遍在3.5米左右◈◈ღ★,邻近的德清地面高程普遍在5米左右◈◈ღ★,主峰海拔高达1500多米的天目山客水循东苕溪而下◈◈ღ★,每逢汛期水头动辄便高达2米◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,唐代以前◈◈ღ★,在河网和塘浦系统尚未形成的情况下◈◈ღ★,沿海高地集水汇合天目山客水自南而北顺流而下◈◈ღ★,必然水流湍急◈◈ღ★,波涛汹涌◈◈ღ★,所以古人常以“悬流”形容◈◈ღ★。如果没有堰◈◈ღ★、闸挡水蓄流◈◈ღ★,平抑水位◈◈ღ★,在当时没有机械动装置的条件下◈◈ღ★,船舶很难航行◈◈ღ★,至少是很难安全航行◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,在进一步修葺◈◈ღ★、完善杉青堰的基础上◈◈ღ★,修筑分水墩◈◈ღ★、冬瓜湖堰等相关配套设施◈◈ღ★,并进一步改堰建闸◈◈ღ★,是当时确保运河航运畅通和船舶安全航行的必要条件◈◈ღ★,有着通航利运的重要功能和作用◈◈ღ★。

晚唐及五代吴越国以后◈◈ღ★,随着汉塘(今平湖塘)◈◈ღ★、魏塘(今嘉善塘)◈◈ღ★、冬瓜湖塘(今长纤塘)◈◈ღ★、澜溪塘等河道的拓凿◈◈ღ★,并引开众多支流河塘◈◈ღ★,形成纵横交错的河网系统◈◈ღ★,尤其是塘浦圩田系统的逐渐建成◈◈ღ★,再加上周边柘湖◈◈ღ★、淀山湖◈◈ღ★、金山浦◈◈ღ★、芦沥浦等湖河的拓凿与整治◈◈ღ★,嘉兴河网的水流逐渐变得平缓◈◈ღ★,杉青堰闸通航利运的功能和作用也逐渐减弱◈◈ღ★,直至入元后废弃◈◈ღ★。

与运河的开凿一样◈◈ღ★,作为政府(朝廷)工程的堰闸修筑与建造◈◈ღ★,也与政治和军事有关◈◈ღ★。由于地处吴越两国交界◈◈ღ★,或者说钱塘江北岸与太湖南缘交界◈◈ღ★,春秋时吴越争霸◈◈ღ★,吴国在此设立军事要塞◈◈ღ★,从此成为重要有军事关隘和水上交通咽喉◈◈ღ★。西汉时汉武帝为方便转运闽越贡赋缘太湖东缘开河百里◈◈ღ★,不仅在这咽喉口修筑杉青堰◈◈ღ★,而且置吏管理◈◈ღ★,驻兵把守◈◈ღ★。隋代◈◈ღ★,军事要地设镇◈◈ღ★,较次于镇的军事要地设戍◈◈ღ★,杉青堰北面的嘉兴之平望(今属江苏吴江)设戍◈◈ღ★,置戍主◈◈ღ★、戍副◈◈ღ★。宋代◈◈ღ★,嘉兴始终为军事州◈◈ღ★,尤其是南宋时拱卫都城临安◈◈ღ★,驻有禁军◈◈ღ★、厢军◈◈ღ★,已废堰改闸的杉青闸驻有厢军◈◈ღ★。熙宁(1069~1077)以前◈◈ღ★,驻杉青闸的厢军番号崇节◈◈ღ★,建炎(1127)以后改为威果◈◈ღ★、雄节◈◈ღ★。元末至正十七年(1357)◈◈ღ★,这里爆发了著名的杉青闸水战◈◈ღ★,自称诚王的张士诚派其弟张士德和部将史文炳以数万水师进攻嘉兴◈◈ღ★,与元朝调来的苗军杨鄂勒哲从杉青闸大战至冬瓜湖堰◈◈ღ★,结果张士德大败◈◈ღ★,舟船被围◈◈ღ★,尽烧数十里◈◈ღ★,被杀万余众◈◈ღ★。

元代后◈◈ღ★,杉青闸早已废弃◈◈ღ★,但其遗址后仍是重要的军事据点◈◈ღ★。明洪武年间(1368~1398)◈◈ღ★,嘉兴在望吴门外设立演武场◈◈ღ★,后迁至杉青闸后◈◈ღ★。“明洪武初置演武场◈◈ღ★。嘉靖中◈◈ღ★,徙杉青闸北◈◈ღ★。今称其地为武宁里◈◈ღ★,俗称旧教场”◈◈ღ★。嘉靖三十三年(1554)◈◈ღ★,倭寇入侵◈◈ღ★,嘉兴知府刘悫于杉青闸百步桥筑望楼◈◈ღ★,也称敌楼三座◈◈ღ★,分别名唐台◈◈ღ★、晋台◈◈ღ★、宋台◈◈ღ★。“天启二年(1622)又重新修葺◈◈ღ★,复名上青◈◈ღ★、中青◈◈ღ★、下青◈◈ღ★。台方10十丈◈◈ღ★,高四丈余◈◈ღ★,有楼三层◈◈ღ★。楼址石台◈◈ღ★,下通大门◈◈ღ★,内穴墙为厨湢溷井俱全◈◈ღ★。楼四面皆砖垒穿墉面积比上门用堞如城◈◈ღ★,总共可容后台数百人◈◈ღ★。”因此◈◈ღ★,在明代著名治河专家潘季驯所绘的《全河图说》中嘉兴运河边的“敌台”十分显眼◈◈ღ★,这或许也是他将杉青闸误记成青山闸的原因◈◈ღ★。

入清后◈◈ღ★,杉青闸遗址后仍设有军营◈◈ღ★,即北大营◈◈ღ★,驻有旗兵和绿营兵◈◈ღ★,因军营操练◈◈ღ★,又被称作北教场◈◈ღ★,沿河岸两座高高耸起的敌楼便是其标志性建筑◈◈ღ★。“府城演武场◈◈ღ★,向在望吴门外二里◈◈ღ★,逼迫城陴◈◈ღ★,迁于杉青闸之北◈◈ღ★,以便操演◈◈ღ★。基地二顷三十七亩七分零◈◈ღ★,坐永一都◈◈ღ★。……雍正七年◈◈ღ★,知府阎尧熙于杉青闸演武场建厅三间◈◈ღ★。”从乾隆十六年至四十九年(1751~1784)◈◈ღ★,乾隆六下江南曾四次驻跸嘉兴北大营教场◈◈ღ★,并阅兵◈◈ღ★。明清时◈◈ღ★,杉青闸还设有巡检司◈◈ღ★。“杉青闸巡检司◈◈ღ★,在(秀水)县东北望吴门外五里◈◈ღ★。”晚清直至民国时期◈◈ღ★,北大营被撤◈◈ღ★,杉青闸巡检司被裁◈◈ღ★,但由于枪船◈◈ღ★、枭帮等匪患不断◈◈ღ★,杉青闸遗址处◈◈ღ★,仍是嘉兴地方军警重要把守的关卡◈◈ღ★,以维护城市安全和社会治安◈◈ღ★。

包括杉青堰闸在内◈◈ღ★,古代的堰闸◈◈ღ★,尤其运河上规模较大的主要用于通航利运的堰闸大多都是官方(朝廷)所修筑建造的◈◈ღ★,加上船舶越堰过闸都需要耗费人力◈◈ღ★、畜力和财力◈◈ღ★,因此都是需要收取费用的◈◈ღ★。根据史料记载◈◈ღ★,唐宋时的长安堰◈◈ღ★、冬瓜湖堰都是用牛牵曳船舶过堰的牛埭◈◈ღ★,其中日本僧人北宋熙宁六年(1073)过长安堰时用牛十四头◈◈ღ★。按此推理◈◈ღ★,杉青堰也应该同为牛埭◈◈ღ★,其用牛至少也在十头以上◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,船舶过堰的费用肯定不低◈◈ღ★。而改堰建闸后◈◈ღ★,船舶过闸的费用也不会很低◈◈ღ★。官府在杉青堰闸等设置专职堰吏负责堰闸运行和收费的同时◈◈ღ★,也往往同时向过往船舶征收税赋◈◈ღ★。只是各朝各代◈◈ღ★,名目◈◈ღ★、数量各有不同◈◈ღ★,如宋代一般实行“抽解”◈◈ღ★,即以实物征税◈◈ღ★,大抵十分抽一◈◈ღ★。入元后◈◈ღ★,尽管杉青堰闸都已废弃◈◈ღ★,但官府在此设卡◈◈ღ★,仍然沿续办理酒醋◈◈ღ★、商课◈◈ღ★、河泊等税赋◈◈ღ★。直至清光绪二十二年(1896)◈◈ღ★,英国在清政府的允许下◈◈ღ★,仍在杉青闸遗址附近设立浙江省杭州海关嘉兴分关◈◈ღ★,俗称“洋关”◈◈ღ★,船舶经过的商货都要向由洋人管理的海关报税◈◈ღ★,直至1933年11月撤销◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,收费征税一直是杉青堰闸的功能之一◈◈ღ★。

杉青堰闸自汉代设立起便设置专业管理的堰吏◈◈ღ★,建有官舍◈◈ღ★,居住在官舍的不仅有堰闸的管理官吏◈◈ღ★,也有当地官府衙门的各种大小官员◈◈ღ★。南宋建炎元年(1127)出生在杉青闸官舍的赵伯琮◈◈ღ★,即南宋第二个皇帝宋孝宗赵昚◈◈ღ★,其父赵子偁时任嘉兴县丞◈◈ღ★,地位仅次于县令◈◈ღ★,就居住这里◈◈ღ★。所以◈◈ღ★,可以想象当时的杉青闸官舍似乎是当地官员的宿舍◈◈ღ★,或者相当于第二行政中心◈◈ღ★。同时◈◈ღ★,从相关史料可以看出◈◈ღ★,杉青闸官舍还时常接待过往的大小各种官员◈◈ღ★,尤其是熙宁初年(1068)◈◈ღ★,杉青闸重建后◈◈ღ★,杉青堰闸◈◈ღ★、官舍和落帆亭又成为各种文化的交流窗口或平台◈◈ღ★,再加上杉青堰闸和运河独特的景观以及落帆亭秀美的园林景致◈◈ღ★,引得文人骚客无尽诗兴雅思◈◈ღ★,许多文人◈◈ღ★、官员在此挥毫泼墨◈◈ღ★,吟诗题咏◈◈ღ★,留下了不少画卷和诗篇◈◈ღ★。正如清代诗人陆培在《落帆亭漫兴示胡近言》所云◈◈ღ★:“杉青闸口◈◈ღ★,舟移如画◈◈ღ★,帆影片片低压◈◈ღ★。荒亭一角斜阳里◈◈ღ★,遥跂绕城翬堞◈◈ღ★。矗云香塔◈◈ღ★,捩柁吴娃生笑语◈◈ღ★,看卸落◈◈ღ★,樯竿时霎◈◈ღ★。最好是◈◈ღ★,景占江南◈◈ღ★,水次闹花鸭◈◈ღ★。谁分装携襆被◈◈ღ★,籖程同数◈◈ღ★,波浪今番轻狎◈◈ღ★。渚烟凝淡◈◈ღ★,白蘋浮小◈◈ღ★,渐远高楼簾押◈◈ღ★。停虹桥跨处◈◈ღ★,六幅翻催趁风插◈◈ღ★,闲输兴◈◈ღ★,载归乌蒂公海赌赌船710◈◈ღ★,棹转呕哑◈◈ღ★,行歌声互答◈◈ღ★。”

杉青堰闸自西汉筑堰起◈◈ღ★,至宋末元初被废弃◈◈ღ★,共运行了1400多年◈◈ღ★。如果算上春秋时吴国设立辟塞和元◈◈ღ★、明◈◈ღ★、清乃至近代仍在水利◈◈ღ★、航运以及政治◈◈ღ★、军事◈◈ღ★、经济和文化交流等诸多领域发挥功能和作用的时间公赌船jcjc710◈◈ღ★。◈◈ღ★,那么◈◈ღ★,杉青堰闸至少有着2000多年的历史发展和演变◈◈ღ★。而且杉青堰闸的发展和演变不仅始终与嘉兴由偏隅一方逐渐发展成为水运枢纽和“浙西首藩”紧密联系在一起◈◈ღ★,使嘉兴凭藉“居调节汇合中心◈◈ღ★,得舟楫交通之利”的区位优势◈◈ღ★,成为“联接吴会◈◈ღ★,长雄浙湄◈◈ღ★,今称杰郡矣◈◈ღ★。……地大而民物日以繁滋◈◈ღ★。……首尾苏杭井邑繁雄◈◈ღ★,漕贡辏集◈◈ღ★,而又平原沃壤◈◈ღ★,海滨广斥◈◈ღ★,饶于稻梁鱼盐之利◈◈ღ★,而丝帛之属视苕霅次之◈◈ღ★,实江左之泽国◈◈ღ★,浙右之会府也◈◈ღ★。”而且杉青堰闸的功能和作用涉及嘉兴政治◈◈ღ★、军事◈◈ღ★、经济◈◈ღ★、文化◈◈ღ★、科技◈◈ღ★、航运◈◈ღ★、水利等方方面面◈◈ღ★,各个领域◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,在运河边存续了至少1400多年的杉青堰闸既是嘉兴这2000多年历史发展的记录和见证◈◈ღ★,也是嘉兴社会◈◈ღ★、历史和文化的百科全书◈◈ღ★,记录和显现着嘉兴经济社会的发展◈◈ღ★、动荡和变迁◈◈ღ★,汇聚和集中体现着嘉兴以及嘉兴运河文化的诸多重要内容和历史文化瑰宝◈◈ღ★,有着珍贵的历史文化价值◈◈ღ★。

杉青堰闸作嘉兴最重要的水利和通航设施◈◈ღ★,不仅以引排灌溉在嘉兴从中唐时期起大规模的水土开发◈◈ღ★,由湖沼湿地一跃成为良田沃野千顷◈◈ღ★,称雄全国的粮仓中发挥了重要的作用◈◈ღ★,而且以防洪抗为嘉兴农业生产乃至整个社会经济发展提供安全保障◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,有关重要的经济价值◈◈ღ★。同时◈◈ღ★,通航利运◈◈ღ★,大大提高了嘉兴运河的航运能力和效率◈◈ღ★,使嘉兴从偏隅一方成为大运河的重要节点和水运枢纽◈◈ღ★,对推动嘉兴地方经济和社会发展有着难以估量的经济价值◈◈ღ★。

包括堰闸等通航设施在内的运河水利工程技术是中国运河文化的重要组成部分◈◈ღ★。而杉青堰闸的历史发展与演变◈◈ღ★,从西汉时的挡水堰◈◈ღ★,曳船通航◈◈ღ★,到晚唐时的改堰建闸◈◈ღ★,集中体现了我国运河通航设施的发展与演变以及运河堰闸工程技术的不断创新发展和的技术水平的不断提高◈◈ღ★。北宋治平年间(1065~1068)建成的杉青堰闸◈◈ღ★,从根本上摆脱了地势◈◈ღ★、水流和堰埭◈◈ღ★、闸束缚通航的状况◈◈ღ★,使古代运河航运进入了一个蓬勃发展的新阶段◈◈ღ★,与长安堰闸一起代表了当时中国乃至世界通航设施建设的最高成就与技术水平◈◈ღ★。这一卓越的成就◈◈ღ★,比公元1481年意大利伯豆(Pader)河上出现的船闸约早700余年◈◈ღ★,较之传说公元十二世纪荷兰首先出现的船还早400余年◈◈ღ★,为我国及世界水运发展史◈◈ღ★,谱写了光辉的一页◈◈ღ★。因此◈◈ღ★,杉青堰闸不仅中国及世界水运史和中国运河水利工程技术史上的丰碑◈◈ღ★,更是嘉兴和嘉兴运河文化的丰碑以及嘉兴文化◈◈ღ★,尤其是科学技术发展史上无比珍贵的瑰宝◈◈ღ★。

杉青堰闸在2000多年的发展历史长河中◈◈ღ★,有着深厚的文化积淀◈◈ღ★,主要有三部分构成斗罗大陆之七怪互欲交◈◈ღ★。一是以历史遗迹◈◈ღ★、遗址构成的历史文化积淀◈◈ღ★,主要有杉青堰闸后的嘉禾墩◈◈ღ★,传说三国时此处野稻自生◈◈ღ★,这是嘉兴至少五千年底蕴深厚的稻作文化源头之一◈◈ღ★;始建于汉代的杉青堰闸遗址以及分水墩等◈◈ღ★,显现着嘉兴运河两千多年的璀璨的水利河工技术和运河文化◈◈ღ★;重建于宋代的落帆亭面积不大◈◈ღ★,却是以蕴含诗情画意为特色的江南文人园林杰作或精品◈◈ღ★。落帆亭沿文人园轨辙◈◈ღ★,以淡雅相尚◈◈ღ★;重视掇山◈◈ღ★、叠石◈◈ღ★、理水◈◈ღ★,突出山水之美◈◈ღ★,注重文学趣味◈◈ღ★;布局自由◈◈ღ★,建筑朴素◈◈ღ★,亭台结构不拘定式◈◈ღ★,廊榭宛转其间◈◈ღ★,一反宫殿◈◈ღ★、庙堂◈◈ღ★、住宅之拘泥对称◈◈ღ★,而以清新洒脱见称◈◈ღ★。“亭面临运河◈◈ღ★,凭窗闲眺◈◈ღ★,景色独佳……今则树木葱郁◈◈ღ★,架石成山◈◈ღ★,身临其地◈◈ღ★,清气盎然◈◈ღ★。”这种文人园风格◈◈ღ★,后来为衙署◈◈ღ★、寺庙◈◈ღ★、会馆◈◈ღ★、书院所附庭园◈◈ღ★,乃至皇家苑囿所取法◈◈ღ★,成为宋以后中国园林的主流◈◈ღ★。

二是人文传说和名人为主的历史文化积淀◈◈ღ★,主要有朱买臣和宋孝宗赵昚等名人的生平事迹◈◈ღ★,以及朱买臣前妻休夫转嫁◈◈ღ★、马前泼水等戏曲和民间演绎的传说◈◈ღ★、故事等◈◈ღ★。而宋孝宗赵昚是南宋最有作为的皇帝◈◈ღ★。他在位期间◈◈ღ★,平反岳飞冤案◈◈ღ★,起用主战派人士◈◈ღ★,锐意收复中原◈◈ღ★;内政上◈◈ღ★,加强集权◈◈ღ★,积极整顿吏治◈◈ღ★,裁汰冗官◈◈ღ★,惩治贪污◈◈ღ★,重视农业生产◈◈ღ★,百姓生活安康◈◈ღ★,史称“乾淳之治”◈◈ღ★。后世称其为“卓然为南渡诸帝之称首”◈◈ღ★。

三是历代文人围绕着杉青堰闸人文传说以及景色等所创作的大量诗词◈◈ღ★、绘画以及戏曲等艺术作品◈◈ღ★。这些都是嘉兴文化的重要组成部分和珍贵的文化遗产◈◈ღ★。

杉青堰附近和周边有着丰富的文化旅游资源◈◈ღ★,不仅有已经开发◈◈ღ★、开放的月河历史街区◈◈ღ★、芦席汇历史街区◈◈ღ★、落帆亭等旅游景区◈◈ღ★、景点◈◈ღ★,有正在修葺的文生修道院◈◈ღ★、双魁巷◈◈ღ★、分水墩等◈◈ღ★,而且有不少有待于进一步开发◈◈ღ★、修葺和建设的旅游资源◈◈ღ★,如百步桥◈◈ღ★、茧丝仓库◈◈ღ★、嘉丝联原厂房等◈◈ღ★,都是不可多得的珍贵旅游资源◈◈ღ★。

关于jc710公海赌船

公司简介

荣誉资质

发展历程

产品与服务

国际海运

国际空运

亚马逊FBA

工程项目物流

新闻中心

公司动态

行业新闻

招贤纳士

薪酬福利

联系我们

联系方式

公赌船jcjc710

jc710公海赌船(中国)有限公司官网

关于jc710公海赌船

公司简介

荣誉资质

发展历程

产品与服务

国际海运

国际空运

亚马逊FBA

工程项目物流

新闻中心

公司动态

行业新闻

招贤纳士

薪酬福利

联系我们

联系方式

公赌船jcjc710

jc710公海赌船(中国)有限公司官网